단풍이 아름다운 계절, 가을이다. 사계절 중 특별히 더 아름답다고 느껴지는 순간이 아닐까. 빨갛고 노랗게 타들어 간 잎을 보며 흘러가는 시간의 무상함을 느낀다. 나고 지는 것을 막을 길이 없다.

코트 깃을 한껏 세운 모습이 멋진 작가 알베르 카뮈가 생각난다. 1957년 노벨문학상을 수상하고, 그는 수상 연설에서 이렇게 말했다.

“예술가는 그가 결코 포기할 수 없는 아름다움과 결코 떨어질 수 없는 공동체 사이에서 자신을 단련합니다. 그래서 진정한 예술가는 어떤 것도 경멸하지 않습니다. 그들은 판단하기보다 이해해야 하기 때문입니다.”

‘포기할 수 없는 아름다움’은 무엇이며, 우리는 무엇을 보고 아름다움을 느낄까.

아름다움을 떠올려 보자. 시시각각 변하는 빛의 움직임을 표현한 모네의 그림, 완벽한 비율을 가진 얼굴, 그리고 매일 아침 떠오르는 태양.

자연이 주는 경외심과 인간이 빚어 만드는 노력의 산물은 손에 쉽게 잡히지 않는다. 잠깐 머물렀다가 돌연 흩어져 버리는 아쉬움에 마음이 흔들린다. 순간 맛보았던 만족감은 어디로 갔을까.

카뮈는 ‘포기하면 안 된다’라는 것을 잘 알고 있었다. 아름다움은 홀로 고귀하게 피어나는 것이 아니라 부대끼며 성장해야 하는 것이다.

매일 마주치는 시절인연(時節因緣) 속에서 사람들과 무리를 이루고, 때에 맞는 생각과 감정을 나눈다.

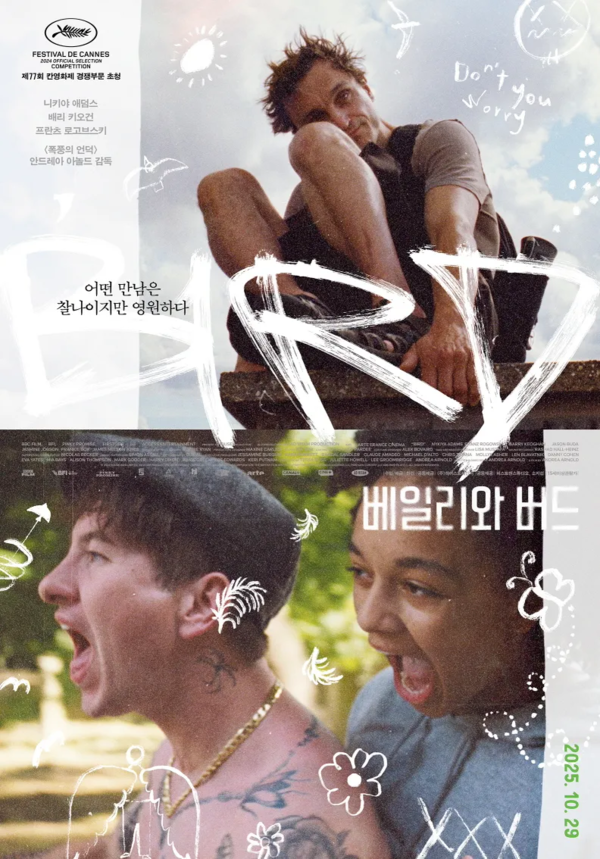

2024년 칸 영화제 황금종려상 경쟁 후보작 〈베일리와 버드〉에서 열두 살 베일리는 아버지와 오빠와 함께 무단 점거한 집에서 살아간다.

결혼 준비로 여념이 없는 철없는 아버지 ‘버그’, 방황하는 오빠 ‘헌터’ 사이에서 사춘기를 맞이한다. 이해받지 못한 일상에서 가족을 찾고 있는 ‘버드’를 만난다.

이 특별한 만남을 시작으로 폭력적인 남자 친구에게서 벗어나지 못하는 엄마, 엄마와 함께 사는 동생들, 그리고 오빠, 아버지 등 가족과 자신의 인연 속에 다시 한번 깊게 발을 담그며 성장한다. 그리고 버드와 아름다운 이별을 맞는다.

우리가 가장 숭고하게 느끼는 아름다움은 ‘사랑’이 아닐까. 사랑 속에서 비로소 자유를 느낀다. 카뮈가 말한 ‘단련’은 마침내 이뤄내는 사랑이며, 예술 속에서 사랑으로 통하는 길을 찾아낸 진정한 예술가의 자세다.

그렇다면, ‘경멸하지 않고 판단하지 않는다’라는 것은 무엇일까.

깊은 응시와 침묵 속에서 인간의 모습으로 베일리와 교감하는 ‘버드’의 의지와 닮았다.

마치 절대자와 같은 모습으로 베일리의 반항을 응원하며 지켜봐 준다. 예술가의 의무를 배운다.

“정말 아름답지 않니?”

“뭐가요?”

“오늘.”

카뮈의 두 번째 아내 프랑신 포르(Francine Faure)는 피아니스트이자 수학자였다. 특히 요한 제바스티안 바흐의 음악을 잘 다루었다고 한다.

바흐의 음악 중에서 작품 번호 140번 〈Wachet auf, ruft uns die Stimme〉(“잠 깨라, 우리를 부르는 소리”) 칸타타 한 곡은 어떨까.

인간과 자연, 인간과 인간의 관계는 우리를 깨어 있게 만든다.

다시 한번, 아름다움에 취해 보자.

손다영 아르케컬처 대표

단국대학교 음악대학 바이올린 전공 학사 졸업䟃

한양대학교 음악대학 바이올린 전공 석사 수료

현재 아르케컬처 무지카 클래시카 음악회(2022~), 금요반달클래식클럽(2022~), 용인일보 오피니언(2025~) 강연 및 기획공연 등 다양한 문화예술 활동을 이어가고 있다.