장욱진 고택 관조

장욱진 화백의 고택 대문을 밀고 들어서면 병아리들이 어미 닭의 주변을 맴돌다가 사람의 조그마한 기척에도 놀라 어미 닭의 날개 사이로 숨어 들어가는 풍광이 연상되고, 마치 어릴 적 외할머니 집 앞마당에 들어서면 강아지 한 마리가 꼬리를 흔들며 객을 반갑게 맞이하는 그런 느낌이다.

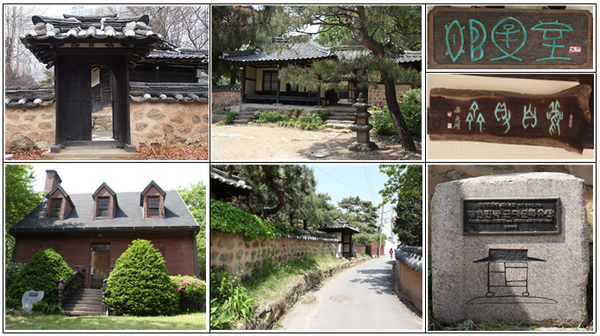

마당 오른쪽에는 3층 석탑이 단아한 모습으로 손님을 맞이하고, 그 옆에 감나무 한 그루가 자태를 드리워내고 있다. 시선을 길게 하여 남서쪽을 바라보면 헛간이 보인다. 몇 발자국 걸음을 옮겨 사랑채 툇마루에 앉아 시선을 모으니, ‘관자득재(觀自得齋)’란 현판이 전서체로 양각되어 자리 잡고 있다. 이 현판의 내용을 음미해 보면, ‘사물을 외형으로부터 관찰해 자신의 내면으로까지 끌고 들어가면 얻는 바가 있다’라는 내용이다. 사랑방으로 들어가 바깥을 보면 선생이 좋아했던 소나무가 어깨를 나란히 하고 청정한 자태를 자랑하고 있다.

사랑채에서 나와 안마당으로 들어서면 전형적인 □자 한옥이 자리 잡고 있다. 안채 마루 밑의 디딤돌엔 흰 고무신 한 켤레가 놓여 있어, 방안에서 금방이라도 장욱진 선생님이 문을 벌컥 열고 나오실 것만 같다.

방안에는 장 화백이 살아생전 사용했던 물건들이 고졸(古拙)하게 정리되어 있고, 걸려있는 인물사진은 해맑은 표정과 자유분방함에서 나오는 여유가 흐르고 있다. 안채에서 시선을 왼쪽으로 돌리면 곡식을 보관했던 곳간이 보인다. 이곳을 전시장으로 꾸며놓고 지역작가들에게 작품 발표를 할 수 있도록 하고 있다. 필자도 2014년도 이 공간에서 개인전을 한 바 있다.

고택 본채에서 안마당을 지나 언덕을 오르면 ‘관어당(觀魚堂)’이라는 원두막이 보인다. ‘연못의 물고기를 바라보는 곳’이라 해서 관어당이란 이름을 붙였다고 한다. 이곳에는 실제 연못이 없음에도 불구하고 이와 같은 당호(堂號)를 붙인 것은 아마도 다음과 같은 의미가 있지 않나 싶다. 물고기는 잠을 잘 때도 눈을 감지 않고 깨어 있는 듯 잔다고 한다. 그래서 불가(佛家)에서는 정진하는 수도자는 늘 깨어 있어야 한다는 것을 의미하기 위해 사찰 추녀에 풍경과 연결하여 물고기를 매단다. 이렇듯 작가가 그림을 그릴 때, 세파에 물들지 않고 수행자의 정신과 혜안으로 작업에 임하는 의미로써 원두막 당호를 ‘관어당(觀魚堂)’이라 붙인 것으로 생각된다.

이 현판은 국문학자 이희승 선생이 작명하고, 장 화백이 직접 그림 그리듯 쓴 글씨를 얇게 양각한 후, 채색하여 제작하였다. 현판 오른쪽 아래의 낙관은 장욱진 화백의 ‘욱(旭)’ 자를 표현한 것으로 해를 향해 날아가는 새를 희화화(戲畫化)하여 새겼다. 바람에 실려 청명한 풍경소리가 살랑살랑 들리는 이 원두막에 앉아 차 한 잔 마시면 일상의 복잡한 번뇌를 털어내기에 그만인 듯하다.

원두막을 지나자 정갈하게 지어진 양옥이 보인다. 아래채 한옥에 기거할 때 화장실 이용 등 생활의 불편을 느껴 따로 이 양옥을 지었다 한다. 장 화백이 구상한 도면을 토대로 건축 설계가 이루어졌다고 한다. 장욱진 고택은 2008년 대한민국 근대 문화유산 404호로 지정되었다.

|

새처럼 날고 싶은 화가, 어린아이의 해맑은 웃음처럼 그림을 그린 화가. 소처럼 뚜벅뚜벅 그림 속으로 걸어 들어간 화가, 장욱진! 그를 만나보자! |

보통 사람들은 그가 그린 그림을 보는 순간 "나도 그릴 수 있겠다!"라고 말하며 만만하게 생각하는 그림이 바로 장욱진 화백의 그림이다. 그러나 쉬운 듯 보여도 막상 따라 그려보려고 하면 내공으로 축적된 달관의 경지가 아니면 쉽지 않다는 것을 금방 알아차린다.

어릴 적 학교에서 주워온 몽땅 분필로 동네 담벼락에 아이들이 그린 그림처럼, 화가의 그림은 천진난만한 아동화를 보는 듯 동심의 세계를 엿볼 수 있다. 또 그림에는 산과 나무가 있고 새들이 줄지어 날아간다. 그리고 커다란 나무 그늘에서 아무 욕심 없이 정다운 모습으로 가족이 오손도손 앉아 있고, 이들과 한 식구처럼 지내는 강아지 한 마리도 꼬리를 흔들며 재롱떨고 있는 장면도 볼 수 있다.

장욱진 그림의 화면을 구성하는 대부분이 해와 달, 가족, 사람, 가축, 새, 나무 등의 일상적인 이미지를 최소한의 형태로 표현되고 있지만, 어색하거나 낯설다는 생각은 조금도 들지 않는다. 이처럼 일상적이고 향토적인 소재를 극도로 절제된 선묘로 표현함에도 그의 그림은 모자람도 넘침도 없기에, 보는 사람 또한 아무런 부담감을 느끼지 않고 편안한 호흡으로 가슴에 담아낼 수 있다. 그 이유는 그가 그린 그림은 조선 시대의 민화와 같이 형식이나 격식 없는 자유분방함이 내재해 있고, 화가의 맑은 정신세계와 동심이 작품 속에 투영되어 있기 때문이다. 그러면 그의 작품 세계를 찬찬히 한번 살펴보자.

장욱진 회화는 소재와 표현 방식에 따라 향토적 세계관, 동심의 세계관, 한국적 정서의 동물 소재, 불교, 문인화적(文人畵的) 세계관으로 영역을 나누어 볼 수 있다.

-향토적 세계관

우리 삶의 정취를 듬뿍 담아 소박하고 단순화된 구도로 한국적인 정서가 묻어나게 표현하였다. 즉, 사람, 집, 주변 환경, 소박한 삶과 가식 없는 꿈을 단면적으로 표현하고 있다. 예를 들면 그의 작품「공기놀이(1938년)」는 한옥을 배경으로 또래 아이들이 모여 앉아 한가롭게 놀이를 하는 모습의 그림으로, 향토색 짙은 삶의 정취를 듬뿍 느낄 수 있게 한다. 독특한 형태와 색채의 향토성은 50년대에 들어서면서 정돈된 형태와 경쾌한 색채를 띠는 모습을 보여준다. 1951년 한국 전쟁기에 그려진「자화상」은 매우 서정적이며 평화로운 해학성을 나타낸다.

-한국적 동심의 아동화적 회화

장욱진 그는 늘 어린아이의 마음을 간직한 사람이었고, 화가는 나이를 먹는 것이 아니라 뱉어내는 것이라 말하며 자신을 일곱 살이라 하였다. 그런 화가였기에 그의 그림은 작고 소박한 화폭에 새, 소, 개, 집, 사람 등 일상의 단순한 주제를 모티브로 하고 있다. 따라서 그의 그림은 아동화의 특징과 같이 투시도법에 따라 그리기보다는 알고 있는 대로, 생각대로, 느낀 대로 평면적이고 단면화된 방법으로 해학적인 표현을 하였다. 1956년에 제작한「모기장」 등 다수의 작품이 이에 속한다.

-한국적 정서의 동물 소재

우리 민족의 삶과 문화에 친밀한 동물들이 주로 등장하는데 그의 동물을 주제로 한 작품들은 우리 전통문화 속의 한국적 정서를 담고 있다. 1983년의 작품인「호랑이」, 1988년 작품인「호랑이와 아이」는 한국적 정서의 동물 세계를 해학적으로 나타낸 대표적인 작품이라 할 수 있다.

-불교, 문인화적인 작품 세계

장욱진은 충청남도 예산의 수덕사에 머물게 되면서 그가 존경하는 만공선사(滿空禪師 1871~1946)와 만나게 된다. 이런 연유로 그의 작품 속에 불교적 성향과 색채가 나타나게 되는 계기가 된다. 1970년대부터 말까지 장욱진의 불교적인 회화가 두드러지게 나타나는데 자신과 자기 가족을 중심으로 한 주제와 소재의 선택에서 크게 벗어나지는 않았고, 대표적인 작품으로는「진진묘」,「사찰」,「팔상도」 등이 있다.

장욱진 그림의 특징인 형식과 격식에 구애받지 않는 문인화적 요소, 가족애와 불교 경향의「진진묘」와「가족도」의 작품에서 살펴볼 수 있다. 자연에 동화되고 욕심 없는 삶을 실천적으로 보여주면서 무념무상 직관의 세계를 표현하고 있다.

그는 몇 차례 작업실을 옮기면서 표출한 작품 소재의 다양성을 살펴볼 수 있다. 덕소 시절, 명륜동 시절, 수안보 시절, 용인 구성 시절 등 화가의 삶의 공간, 꿈의 궤적을 좇아가면서 그 예술적, 인간적 실체를 고스란히 드러내고 있다. 그 속에서 삶의 진실을 찾고 생활하는 화가의 모습이 투명하게 나타난다.

지금까지 나열한 지엽적인 담론의 글로는 장욱진 화백에 대해 다 설명할 수가 없다. 그래서 그의 정취가 물씬 묻어나는 용인 고택으로 발걸음을 옮겨 보는 것도 좋고, 양주시립 장욱진 미술관을 찾는 것도 좋을 듯하다.

오 성 만 (작가/현대미술)

멋진 글 감사히 잘 읽었습니다.