암울한 시대를 詩로 ‘자유와 젊음’을 추구했던 김수영(1921~1968) 시인 탄생 100주년을 기념해 연세대에서 ‘기증 유품 특별전’을 비롯한 대담과 각종 행사가 열렸다.

시간이 흐를수록 김수영 시인에 대한 학술적·대중적 가치를 재평가하는 움직임이 활발하다.

김 시인의 문학적 가치는 해를 거듭할수록 깊이와 넓이가 더해가고 있다.

“나는 지인들에게 이렇게 말하곤 했어. ‘김수영 시인은 100년에 한 번 나올까 말까 한 사람이다.’ 또 ‘김 시인은 위대한 인간이 되기 위해 평생 애를 쓴 사람이다.’”라는 김현경 여사의 말에서 김 시인이 자신을 얼마나 엄격한 기준 속으로 밀어 넣었는지 느끼게 한다.

김 시인의 위대한 일생은 ‘평생 연인’이었던 김현경 여사를 빼고 이야기할 수 없다. 김 여사에게 김 시인 탄생 100돌을 돌아보며 그와의 인연, 사랑, 작품에 대한 이야기를 들어봤다.

올해로 그의 나이 아흔다섯. 1968년 교통사고로 김 시인과 헤어지기 전까지 그는 김 시인의 연인이자 아내. 그리고 문학의 동반자로의 길을 함께 했다.

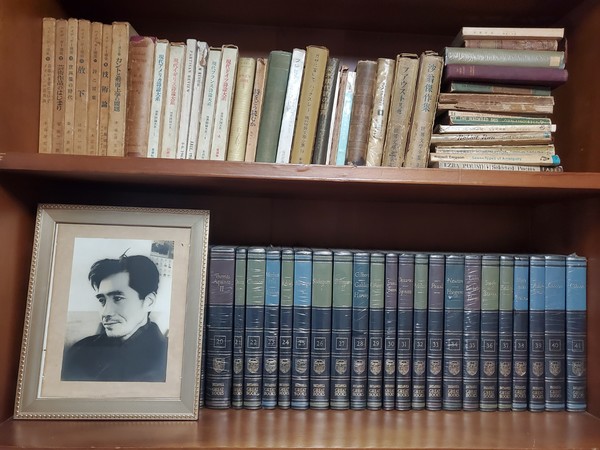

용인시 마북동에 위치한 김 여사의 자택에 약속 시각보다 30분 일찍 도착해 초인종을 누르고 잠시 후 그를 만났다. 머릿속으로 그린 모습이 아니라 기자는 놀라지 않을 수 없었다. 고운 얼굴에 까아만 머리띠를 한 정돈된 모습이 그의 나이를 잊게 한다.

“반가워요~” 인사를 건네곤 커피믹스를 보이며 ‘한 개는 싱거워. 두 개는 타야 제맛’이라며 기자에게도 권한다. 그리곤 커피잔에 깃든 작가의 이야기를 들려주며 연시도 함께 들라며 살며시 놓아준다.

김 시인과의 인연을 묻자 “나에겐 아저씨였고, 문학 선생님이었다. 그는 상주사심(常住死心)을 좌우명으로 평생을 살았다. ‘항상 죽기를 각오하고 살자’는 뜻으로 적당히, 좋은 게 좋은 것이란 그에겐 있을 수 없는 일이었다”는 말로 인연의 시작이 범상치 않았음을 내비친다.

김 여사의 첫사랑은 흑인 시를 통해 민족의 처지라는 동질감을 가지고 연대적 투쟁을 추구했던 배인철이었다. 그와의 불같은 사랑은 1947년 남산에서 데이트 도중 괴한이 쏜 총에 그가 사망하고 김 여사도 옆구리에 총상을 입고 끝이 났다.

“배인철 그 사람 참 젠틀하고 멋진 사람이었어. 사람들이 그를 ‘공산주의자’로 오해하면서 벌어진 일이지. 처음 연애를 시작했을 때 서울에서 만나 막차가 끊겨 그의 집인 인천까지 밤새 걸으며 시작을 했지.”라는 말속에 아직도 그 슬픔을 간직한 한 여인의 모습이 보인다.

이후 모든 이가 김현경을 떠나갔다. 유일하게 손을 잡아준 이가 시인 김수영이었다. “김 시인만 나를 이해해 줬어. 1949년 동거를 시작했고, 이듬해 결혼을 했지... 하지만 6·25전쟁이 터지고 김수영은 징집당해 전선으로 갔고, 탈출해 거제도 포로수용소에 수감됐지.” 전쟁이 끝나고 김수영 시인을 다시 만난다. 2년여 만의 해후였다.

“김 시인과 연애를 시작할 때 그이가 치질로 거동조차 힘들어했어. 나는 그를 택시를 태워 종로4가 강 항문외과에서 수술을 시켰지. 수술하는 동안 그의 몸부림을 막기 위해 몸에 올라타 누르면서 피고름을 짜내는 현장을 모두 목격했어. 그리곤 병원비며, 치료비, 생활비를 만들기 위해 친정집 다락에 숨겨진 고급 비단을 몰래 훔쳐 동대문에 내다 팔았지”

“몇 차례 반복된 도둑질은 부모님께 발각되어 그 짓도 못 하게 됐지... 그 사람은 평생 나에게 화를 낸 적이 없어.”

그들은 성북동에서 다시 부부로 살림을 차렸다. 이후 김수영 시인이 가장 왕성한 작품 활동을 한 서울시 마포구 구수동에 마당 넓은 집으로 이사를 했다. 인적인 드문 곳에 천여 평 밭 한 가운데 독채 기와집이었다. 김현경은 돈이 생기는 데로 집을 앞으로, 옆으로 넓혀갔다. 김 시인이 작품 활동에 몰입할 서재를 만들기 위해서다.

“김 시인은 4·19부터 5·16까지 물 만난 고기처럼 신나서 詩를 썼어. ‘그 지긋지긋한 놈의 사진을 떼어서/ 조용히 개굴창에 넣고/ 썩어진 어제와 결별하자/ 그놈의 동상이 선 곳에는/ 민주주의의 첫 기둥을 세우고/ 쓰러진 성스러운 학생들의 웅장한/ 기념탑을 세우자/ 아아 어서어서 썩어빠진 어제와 결별하자...’ 그날 김 시인이 독재자 이승만에게 정치적 사망선고를 내린 시를 썼지. ‘우선 그놈의 사진을 떼어서 밑씻개로 하자’”

1961년 5·16 군사 정변으로 박정희를 수반으로 하는 군사정권이 시작되었다. 이듬해 12월 31일까지 전국의 모든 정치인 활동을 불법화하고, 언론은 사전검열 실시함은 물론 정기 간행물 1,200종을 모두 폐간 시킨 뒤 2년 반 가량 대의민주주의를 벗어난 군부 독재를 했다. 이 사건으로 김 시인과 김 여사는 친정에서 피신 생활을 했다.

김수영 시인의 작품 활동에 관해 묻자 “김 시인은 1년에 13~15편의 時만 썼어. 1달에 1편 정도의 시를 쓴 셈이지. 김 시인은 시를 쉽게 쓰지 못했어. 한편을 완성할 때마다 온몸으로 몸부림치며 작품을 완성했지. 시를 쓸 때는 아무도 만나지 않았어. 초고가 완성되면 나를 부르지...”“그러면 나는 하던 일을 멈추고 곧장 김 시인에게 달려가.”

“김 시인은 초고를 원고지에 쓰는 법이 없었어. 백지에 썼어. 이면지도 활용해서 말야. 그리곤 내가 원고지에 한 자 한 자 정서했지. 정서하면서도 실수를 용납하지 않았어. 행여 오타라도 나오면 다시 써야 했지. 그래서 온 정신을 집중해 원고를 쓴 기억이 아직도 생생해. 완성된 원고를 한 부는 출판사에, 한 부는 보관을 했어....”

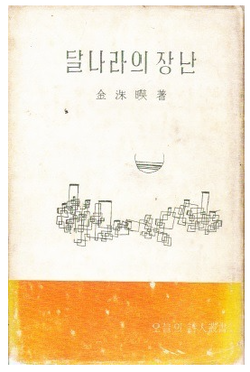

김수영은 1959년이 돼서야 첫 시집 ‘달나라의 장난’을 발간했다. 1968년 불의의 사고로 사망하기까지 다시 시집을 발간하지 않았다. ‘풀’ ‘폭포’를 비롯해 수많은 현대 시의 걸작을 남긴 김 시인. 지금 전해지는 그의 육필 원고들은 대부분 김현경의 글씨다.

결혼 초 생활고를 해결하기 위해 김 여사는 김 시인인 시를 쓸 때 바느질 했다. 이후 동부이촌동에 ’‘그레이스’라는 양장점 문을 열었다. 특별히 의상디자인을 배우지 않았지만 어려서부터 재주가 남달랐던 솜씨는 새로운 유행을 만들어 냈다. “양장점 문을 열 때 간판 도안도 내가 직접 다 했어. 하얀 바탕에 검정 글씨로 깔끔하게....”

김수영의 작품 중 최고를 꼽는다면. “나는 ‘도취의 피안’이 최고야. 내가 사는 지붕 우를 흘러가는 날짐승들이/ 울고 가는 울음소리에도/ 사람이야 말할 수 없이 애처로운 것이지만/ 내가 부끄러운 것은 사람보다/ 저 날짐승들이라 할까/...” 그는 한 마디 한 마디 또박또박 시를 읇어 낸다. “이 시는 나와 김 시인이 별거 중 탄생한 작품이었어. 이 시에 너무 감동해 김 시인에 대한 그리움이 더 열렬해졌지. 나와 인연의 끈을 다시 이어준 시라고 가끔 생각해.”

“김 시인을 보낸 지 53년이 됐지만, 인류에게 무한한 자유를 꿈꾸며 단 1%라도 부자유가 있으면 안 된다는 김 시인의 소리가 들려. 김수영 전시회 대형 방명록에 나는 이렇게 썼어. ‘김수영은 살아있다’”

지금 김수영 시인에 대한 문학적 재평가와 연구는 그 어느 때 보다 활발하다. 時에 관련된 인물을 주제로 논문 작업을 하는 작가 중 80%가 김 시인에 관한 연구에 집중되고 있다. 시대를 앞서 살고, 시어와 문법을 ‘창조·발명’하고 ‘개척’한 그였기에 사후에도 시인들이 인정하는 시인이었기에 발생한 문화적 현상이다.

김현경 여사는 인터뷰 내내 김수영 시인을 김 시인, 김수영 시인이라고만 표현한다. 그에 대한 존경이다.

인터뷰를 마치고 아흔다섯 살 여인이 차린 소박한 밥상이 구첩반상보다 값지게 느껴진다.

부탁은 용인은 자연이 수려한 지역이 많은데 난개발 현장 고발을 많이 해주세요.