청마靑馬 유치환은 1908년 통영의 태평동에서 한의였던 유준수의 8 남매중 차남으로 태어났다. 장남인 형이 극작가인 동랑 유치진이다. 그는 외가에서 태어나 11세까지 서당을 다니며 한문을 배웠다. 어린 시절의 그는 말이 없는 소년이었다. 통영보통학교 4년을 마치고, 일본 도요야마중학교(豊山中學校)를 다닐 때 그는 일본인 친구를 사귀는 대신에 혼자 책을 읽고 쓰는 일에 열중했다. 관동대지진이 일어났을 때 잔학한 일본인에게 무고한 한국인들이 무참하게 학살되는 것을 목격했다. 부친의 사업이 기울어 귀국하고 연희전문을 다니다가 퇴폐적인 분위기에 불만을 품고 1년 만에 중퇴했다. 당시 시단을 풍미하던 일본의 무정부주의자들과 정지용(鄭芝溶)의 시에 감동하여 형 유치진과 함께 회람잡지 《소제부(掃除夫)》를 만들어 시를 발표하였다.

청마는 1931년 《문예월간文藝月刊》에 시 〈정적靜寂〉을 발표하여 등단하였다. 그 뒤 평양에서 사진관을 경영했고 부산에서는 부산화신연쇄점에 근무한다, 1937년 부산에서 문예동인지 《생리(生理)》를 주재하여 5집까지 간행하고, 1939년 첫 시집 《청마시초靑馬詩抄》를 발간하였다. 여기에 초기의 대표작인 〈깃발〉 · 〈그리움〉 · 〈일월〉 등 55편이 수록되었다. 청마 유치환이 농장을 경영하겠다고 가족과 함께 하얼빈에서도 마차로 하루 길을 더 들어가야 하는 만주 연수현(煙首縣)으로 이주한 것은 1940년이다.그곳에 동랑 유치진이 개간한 땅이 있었는데, 청마는 이를 관리하고 개발하는 일을 했다. 해방 직전에 돌연 귀국하여 고향 통영으로 향했다. 이때 만주의 황량한 광야를 배경으로 한 허무의식과 가열찬 생의 의지를 쓴 시 〈절도絶島〉 · 〈수首〉 · 〈절명지絶命地〉 등이 제2시집 《생명의 서》에 수록되었다. 광복 후에는 청년 문학가협회 회장 등을 역임하면서 민족문학운동을 전개하였고, 6 · 25 동란중에는 문총구국대(文總救國隊)의 일원으로 보병3사단에 종군하면서 시집 《보병과 더불어》를 출간한다.

1953년부터 다시 고향으로 돌아가 이후에는 줄곧 교직에 몸담았다. 안의중학교 교장을 시작으로 하여 경주고등학교 등 여러 학교를 거치며 학생들의 단단한 신임과 함께 인기가 높았던 교장이었다. 안타깝게도 부산남여자 상업고등학교 재직중이던 1967년 2월 13일 집으로 돌아가다가 시내버스에 치여 세상을 떴다. 시인은 살아있는 동안 많은 여인을 연모했고, 그 절절한 연정이 이 모든 한국인에게 길이 기억될 아름다운 시를 낳게 되었다.

오늘도 나는 / 에메랄드빛 하늘이 환히 내다 뵈는 / 우체국 창문 앞에 와서 너에게 편지를 쓴다. // 행길을 향한 문으로 숫한 사람들이 / 제각기 한가지씩 생각에 족한 얼굴로 와선 / 총총히 우표를 사고 전봇지를 받고 / 먼 고향으로 또는 그리운 사람께로 / 슬프고 즐겁고 다정한 사연들을 보내나니 // 세상의 고달픈 바람결에 시달리고 나부끼어 / 더욱더 의지 삼고 피어 흥클어진 인정의 꽃밭에서 / 너와 나의 애틋한 연분도 / 한망울 연연한 진홍빛 양귀비꽃인지도 모른다. // - 사랑하는 것은 / 사랑을 받느니보다 행복하나니라. // 오늘도 나는 너에게 편지를 쓰느니 / - 그리운 이여 그러면 안녕! / 설령 이것이 이 세상 마지막 인사가 될지라도 / 사랑하였으므로 나는 진정 행복하였네라.

하지만, 무엇보다도 “이것은 소리 없는 아우성”을 노래한 청마 유치환은 깃발의 시인으로 기억된다. 40여년에 걸친 그의 시 작품은 한결같이 남성적 어조로 준열한 삶의 의지 등을 노래하고 있다. 그의 시세계를 '생명에의 의지', '허무의 의지', '비정의 철학', '신채호적(申采湖的)인 선비기질의 시인'으로 평가하는 것은 바로 이 때문이다.

그리움

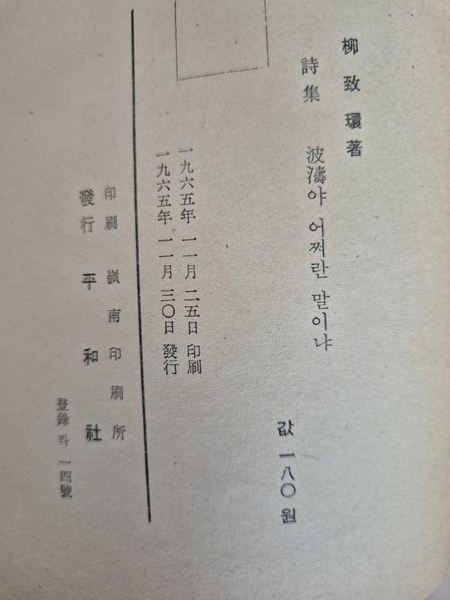

파도야 어쩌란 말이냐

파도야 어쩌란 말이냐

임은 뭍같이 까딱 않는데

파도야 어쩌란 말이냐

날 어쩌란 말이냐

파도가 아무리 거세게 휘몰아쳐도 뭍은 끄덕도 하지 않는다. 파도처럼 끊임없이 달려가 부서지는 내 사랑에도 연인은 한 치의 흔들림도 없이 그 자리에 있다. 연모하는 사람을 바라보기만 해야 하는 절망이 ‘날 어쩌란 말이냐’라는 시인의 비명으로 들려오는 듯하다.

유치환은 살아있는 동안 많은 여인을 연모했으며 그 연모의 과정에서 절창의 시편들을 길어냈다. 청마의 가장 잘 알려진 연모의 상대는 시조시인 ‘이영도’다. 1946년 해방 후 최초의 시동인지인 <죽순>을 내며 동인을 통해 당시 통영여중 교사였던 이영도를 처음 만난다. 결핵으로 남편을 잃고 혼자 딸을 키우고 있던 그녀에게 청마는 숱하게 편지를 보내고 많은 사랑의 시를 썼다. 하지만, 아내가 있는 유치환에게는 애당초 이루어질 수 없는 사랑이었다.

‘사랑하였으므로 진정 행복하였네라’고 노래한 시 「행복」과 함께, 이 ‘파도야 어쩌란 말이냐’라는 시 「그리움」에도 그녀를 향한 가슴 저미는 사랑의 고통이 절절하게 그려진다.

1947년부터 교통사고로 죽는 59세까지 청마는 20년 동안 이영도에게 편지를 썼다. 한국전쟁으로 소실된 것 빼고도 5,000여 통이었다. 이영도는 이 편지 중 200통을 추려 1967년에 『사랑했으므로 행복하였네라』를 출간했다.

단국대학교 경영학 석사

필리핀국제문화대학 명예 철학박사

칼빈대학교 명예인문학박사

한국고승유묵연구소장

중광미술연구소장

용인한국근대문학관 건립위원장