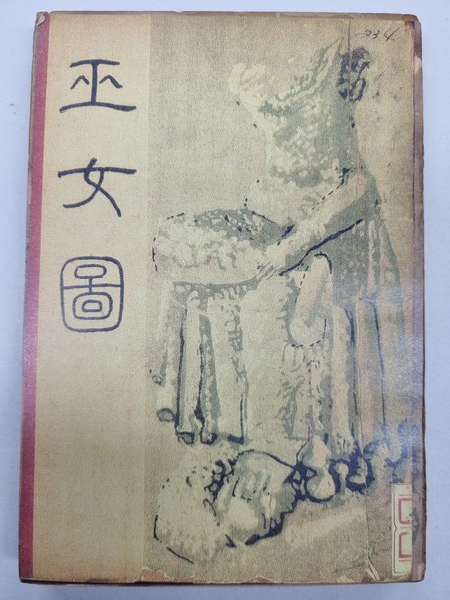

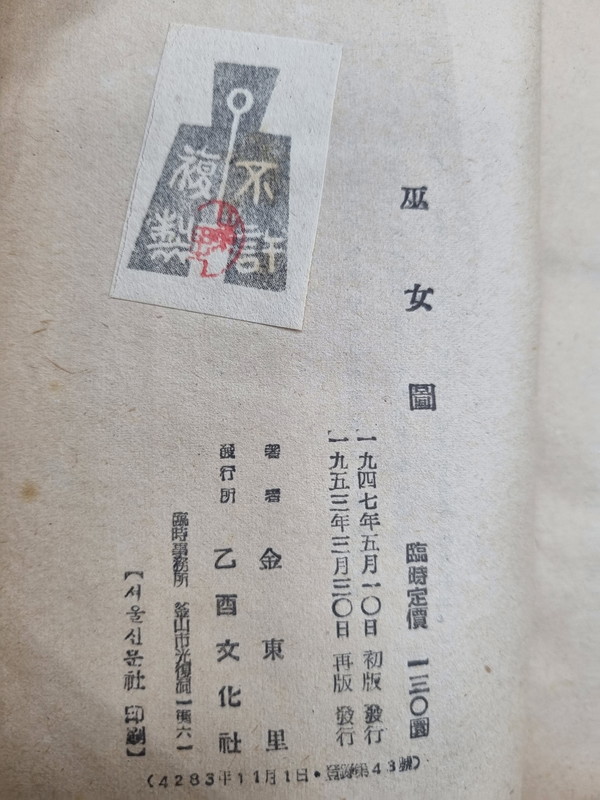

1947년 5월 10일 을유문화사 초판 발행

김동리는 1913년 경상북도 경주에서 태어났다. 아버지는 주정뱅이였으나 어머니가 독실한 기독교인이어서 경주 제일교회 부설 계남학교에 들어갔는데 공부보다는 경주인근 야산이나 들판으로 쏘다니기를 좋아했다. 이런 자연과의 교감은 김동리 문학의 바탕인 자연 친화적 정서를 이루게 된다. 대구의 계성중학을 거쳐 서울의 경신중학교에 들어가지만, 아버지가 죽고 가세가 기울어 중퇴하게 된다. 김동리가 엄청난 독서량을 소화하면서 문학을 하게 된 것은 한학자이자 철학자인 큰형 김범부의 영향이 크다. 부산의 큰형 집에는 다양한 서적이 많이 쌓여있어 그는 책에 파묻혀 지냈으며 이후로도 철학, 세계문학, 동양고전을 탐독하는 것으로 작가 수업을 대신한다.

1934년 『조선일보』 신춘문예에 시 「백로(白鷺)」가 입선되면서 등단하였고, 이듬해 『조선중앙일보』 신춘문예에는 단편 「화랑(花郞)의 후예(後裔)」가 당선되었다. 이어서 1936년 『동아일보』 신춘문예에 단편 「산화(山火)」가 또다시 당선되어 문단의 주목을 받는다. 해방 후 좌우익의 대립과 혼란 속에 좌익계 문학단체인 ‘문학가동맹’에 대항하여 김동리는 조지훈, 조연현, 황순원, 박두진, 박목월, 서정주 등과 함께 ‘한국청년문학가협회’를 조직하고 초대회장이 된다. 좌파 이론가와 논쟁을 벌인 그는 ‘본격문학’이란 용어를 사용하면서, 인간주의 문학론을 제창하고 순수문학 논쟁을 비롯한 갖가지 논쟁에서 다른 어떤 비평가 못지않은 이론가로서 자기 뜻을 확고하게 표명해왔다.

그밖에 주요 작품으로 「역마(驛馬)」(1948)·「등신불(等身佛)」(1961)·「까치소리」(1966) 등의 단편소설이 있고, 단편집으로 『무녀도』(1947)·『황토기』(1949)·『실존무』(1955)·『등신불』(1963)·『바위』(1973)·『밀다원시대(密茶苑時代)』(1975) 등과, 평론집으로 『문학과 인간』(1948)·『소설작법』(공저, 1965)·『고독과 인생』(1977)·『문학이란 무엇인가』(1984), 시집으로 『바위』(1973)와 유고시집 『김동리가 남긴 시』(1988), 수필집으로 『자연과 인생』(1977)·『사색과 인생』(1973) 등의 많은 작품을 남겼다.

김동리의 문학 세계에서 보이는 가장 뚜렷한 흐름은 토착적 한국인의 삶과 정신을 깊이 있게 탐구하면서, 그것을 통하여 우주 속에 놓인 존재로서의 인간에게 주어진 운명의 궁극적인 모습을 이해하려는 끈질긴 노력이라고 할 수 있다. 「바위」, 「무녀도」, 「황토기」, 「역마」, 「등신불」, 「을화」 등 그의 주요 작품들에서 잘 나타나는 이러한 점에 창작에 역점을 둔 결과, 김동리는 한국의 현대소설가들 가운데서 전통의 세계, 종교의 세계, 민속의 세계에 가장 깊이 관심을 기울인 작가로 평가된다. 또한, 김동리는 일제강점기와 전쟁 당시 겪은 가난 또는 고통을 소재로 하되 이를 사회 또는 제도 탓으로 돌리거나 미래를 위해 운명을 개척해야 한다는 식으로 전망하지 않았다는 점에서 동시대의 다른 작가들과 구별된다. 그는 대자연 속에서 살아가는 운명적인 인간상을 근원적인 모습을 그대로 그렸는데, 이런 운명적인 시각 때문에 삶을 신화나 주술에 의탁함으로써 도피적이고 비현실적이라는 비난도 받는다.

1957년 장편소설 사반의 십자가로 이듬해 예술원 상을 받고 1968년에 <월간문학>을 창간하고 1970년 ‘한국문인협회’ 이사장, 1972년 ‘서라벌예술대학’ 학장을 역임한다. 일흔다섯에도 장편소설 「자유의 역사」와 수필집 「사랑의 샘은 곳마다 솟고」를 펴내며 역동적인 작품 활동을 보여준다. 식지 않는 창작의욕을 과시하던 김동리는 돌연 뇌졸중으로 쓰러져 5년여의 투병 끝에 1995년 83세에 숨을 거둔다.

<작품소개> 일제강점기에 토속적인 소재의 소설들을 발표하면서 전통적인 보수주의자로서 독자적인 문학세계를 일군 김동인의 대표작품으로 단편 「무녀도(巫女圖)」(중앙, 1936.5.)를 들 수 있다. 1947년 발간한 창작집 「무녀도」에는 「화랑의 후예」부터 해방이 될 때까지 발표한 21편의 단편 중에서 여덟 편을 골라 실었다. 창작집에 수록되면서 「무녀도」는 대대적인 개작을 거쳤고 두 차례의 부분수정을 거쳐 1978년 마지막으로 개작된 장편 「을화」로 다시 태어난다. 김동리의 아버지는 늘 술에 절어 살았고 주사가 심해서 어머니와 마찰이 잦았는데 이때의 실제 체험이 작품 속에 그대로 묘사되었다.

무녀도는 무당 모화와 딸 낭이, 그리고 낭이의 씨다른 오빠 욱이 사이에서 벌어지는 가족과 종교의 갈등을 그린 소설이다. 무당인 모화는 욱이를 낳자 어릴 때 절에 맡기고 찾지 않는다. 제대로 된 교육을 받고 자라길 원했기 때문이다. 마을에 기독교를 믿는 사람들이 늘어나서 가뜩이나 무당일이 잘 안되는 모화앞에 욱이가 독실한 기독교인 청년이 되어 돌아온다. 둘은 서로를 아끼는 모자지간이지만 종교가 다른 욱이와 어머니 모화의 갈등은 불가피해진다. 상대방이 믿는 신을 잡귀로 몰아세우는 잦은 충돌 끝에 욱이가 씨다른 여동생 낭이와 근친상간을 저질렀을지도 모른다는 모화의 의심 속에 절정으로 치닫는다. 결국, 아들 욱이는 「예수귀신」을 몰아내려고 치성을 드리는 모화의 칼에 찔려 죽고 이어 모화도 굿을 하던 중 깊은 늪(沼)으로 들어가 자살과 다름없는 죽음에 이른다.

단국대 경영학 석사

필리핀국제문화대학명예철학박사

한국고승유묵연구소장

중광미술연구소장

용인한국근대문학관 건립 위원장