허망한 인생에 대한 연민을 소박하고도 정겹게 그린 작품

1912년 경남 마산에서 태어난 김용호(金容浩, 1912-1973)는 마산상고와 일본 메이지대학(明治大學) 법과와 신문고등연구과를 졸업하고 귀국하여 선만경제통신사(鮮滿經濟通信社) 기자로 근무했다. 광복 후에는 예술신문사(藝術新聞社) 와 자유문학의 주간과 단국대학교 국문과 교수로, 1962년 펜클럽한국본부 부회장으로 한국문단의 발전에 기여했다. 1973년 고혈압으로 세상을 떠났다.

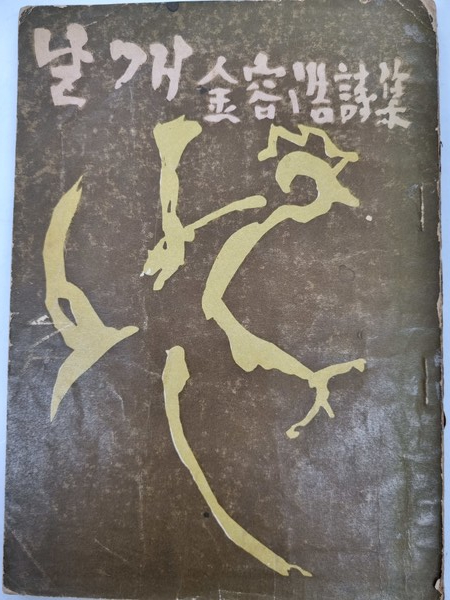

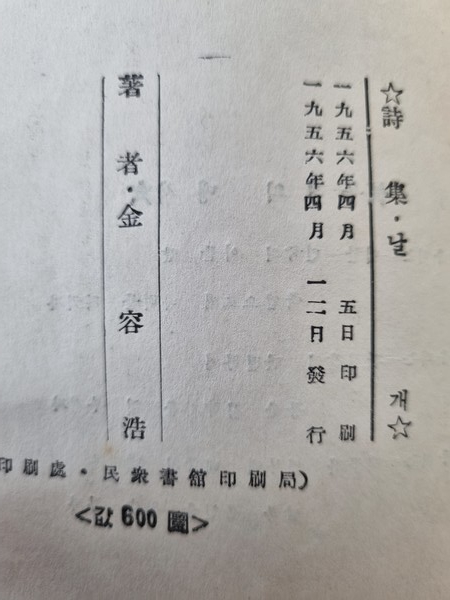

1930년 4월 14일『동아일보』에 발표한 「춘원(春怨)」을 비롯하여, 1935년 10월 『동아 일보』에 시 「선언」을, 『신인문학』에는 시 「내 사랑하는 여인아」, 「첫 여름밤 귀 기울이다」를 발표하면서 문단에 나왔다. 1938년에 발표한 장시 「낙동강」에서는 낙동강을 배경으로 살아가는 주민들의 생활상을 통해 굴욕적인 역사와 민족의 현실에 대한 분노를 표출했다. 『향연』(1941), 『해마다 피는 꽃』(1948), 『푸른 별』(1952), 『날개』(1956), 『남해찬가』(1957), 『의상세례』(1962) 등의 시집을 간행하였다. 1974년 유고시집 『혼선』이 간행되었고, 1983년 사후 10주기를 맞이하여 제자들이 《김용호 시전집》을 대광출판사에서 간행하였다. 그밖에 『시문학 입문』(1952)과 『시원 산책』(1964) 등의 시론을 발표하기도 했다.

김용호는 첫 시집 『향연』(일본 도쿄 興亞社刊)에서 일제치하의 절망과 비애에 젖은 감상을, 『해마다 피는 꽃』(詩文學社, 1948)에서는 피압박민족의 서러움을, 『푸른 별』에서는 향수를 바탕으로 자연을 노래하는 서정성을, 『날개』에서는 6·25사변과 같은 현실의 충격에 기인한 구국의 의지와 민족정기를, 『남해찬가』에서는 이순신장군을 우러르는 민족혼을, 그리고 『의상세례』와 『혼선』에서는 서민의식을 바탕으로 한 생활을 그리고 있다.

<작품 소개> 표지화(表紙畵), 면지화(面紙畵), 권두화(卷頭畵), 삽화에 서양화가 박고석(朴古石, 1917-2002)이 참여했다.

날개 1

거리에 서면/ 부후연 먼지와 거센 바람// 파아란 하늘이 그리워/ 발돋움하면/ 넌, 나를/ 절름발이라 하는구나// 어디메로 가는 구름이기에/ 이스라엘 백성이 바라보던 구름이기에/ 움패인 마음 한구성에/ 철늦은 비를 따루느냐// 먼지도/ 바람도/ 비도/ 모두 멎어라// 천길 땅 속, 뻗은 뿌리에/ 싹은 터라/ 내/ 날고 싶구나/ 짧은 한쪽 다리를 어루만져/내 날고 싶구나// 날개 돋칠 두 어깨에/ 힘은 솟아라//

날개 2

사닥다리를 조심스레 하나하나 올라갔습니다./ 年輪이 다 찬 꼭대기에서/ 어머니/ 나는 또 어디로 옮아가야 합니까?// 저어 까마아득한 하늘 속에 녹아 버리기엔/ 아직도 未練이 감탕처럼 날 휘감고/ 되내려 가긴 이미 時間이 발판을 떼어버렸습니다.// 속절없는 나의 曲藝에 풋내기 애들의 손뼉이 울리고/ 누군가/ <피에로>/ <피에로>/ 하며 외치는 소리.// 어머니/ 어찌하여 당신은 나에게 날개를 주시는 걸/ 잊으셨습니까?//

제4회 아시아 자유문학상 수상작이다. 허무(虛無)가 짙게 깔려있는 애조(哀調)띤 작품을 발표하던 김용호의 중기 시세계가 잘 나타난 작품이다. 무질서하고 혼란한 사회 속에서 능력에 맞는 정당한 대우를 받지 못한 채 그런 현실이 바뀔거라는 희망도 없이 생활의 방편으로 여러 학교를 전전하는 한 대학강사의 절망을 그렸다. 모조품같은 일상이 끝없는 반복만으로 끝나고 마는 허망감과 현실을 탈출하고 싶은 조바심이 잘 나타나 있다.

동대문주변(東大門周邊)

「왓장마다 지문(指紋)이 찍혀있다/문(門)은/문의 구실을 상실(喪失)한 지 오래인지라/어느덧 벽(壁)으로 화(化)해 버렸다/오간수(五間水) 다리엔 혹이 달려 있다/그 혹을 디디고 사람들이 오간다/싸구려 물건만이 팔리는 노점(露店)들/아직도 박가분(朴家粉)이 있었으면……하는 노친네가 지나가는 다리바닥에/계절(季節)을 잃은 잡지(雜誌) 표지(表紙)의 미인(美人)들이 먼지를 먹고 기절(氣絶)해 버렸다/하숙(下宿)에 가세요」/어둠을, 그 어둠을/배경(背景)으로 하여/콧물을 재빨리 수염으로 바꾼 소년(少年)이/유혹(誘惑)의 발음(發音)을 한다/전시효과(展示效果)의 소리/몸이 오싹하는 소리/실(實)은/비명(悲鳴)은 뒷골목에 숨어 있었다/위장(胃腸)을 훑어버린 전차(電車)는/차고(車庫)에서 비로소 시장끼를 느끼며 /구원(救援)은 끝내 무덤일 수밖에 없는/약 광고(藥廣告)를 물끄러미 쳐다본다/다리 아래/깜정 색깔만이 세가나는/염색공장(染色工場)이 있다/때가 묻은 죄(罪)를/은폐(隱蔽)하기 알맞은 색깔이다/그래서 아리바이가/멋지게 성립(成立)한다/기왓장마다 지문(指紋)이 찍혀 있다/나의 지문(指紋)은/그리고 녹쓴 자물쇠를 지닌 채/열리지 않는 나의 문(門)은/무엇으로 화(化)해 버려야 하느냐

전후(戰後)의 음울한 사회상을, 날이 저무는 동대문의 주변의 을씨년스러움과 싸구려의 씁쓸함을 담은 빠른 호흡의 스케치로 그려냈다.

주막(酒幕)에서

「어디든 멀찌감치 통한다는/길 옆/주막(酒幕)/그/수없이 입술이 닿은/이 빠진 낡은 사발에/나도 입술을 댄다. 흡사 정(情)처럼 옮아오는/막걸리 맛 여기/대대(代代)의 슬픈 노정(路程)이 집산(集散)하고/알맞은 자리, 저만치/위의(威儀)있는 송덕비(頌德碑) 위로/맵고도 쓴 시간(時間)이 흘러가고 세월이여! 소금보다도 짜다는/인생(人生)을 안주하며/주막을 나서면 노을 비낀 길은/가없이 길고 가늘더라만/내 입술이 닿은 그런 사발에/누가 또한 닿으랴/이런 무렵에」.

소박한 인정이 오가는 주막을 소재로 서민들의 애환과 삶의 고단함을 그렸다. 세월의 덧없음을 말하면서도 허망한 인생에 대한 연민을 막걸리 사발을 통해 소박하고도 정겹게 그렸다.