중광의 예술세계는 철저히 공(空)에서 출발한다. 그 공은 무소유와 무애행(無碍行)의 불법을 깨우친 선승의 세계라는 것을 전제로 한다.

구상시인은 생전에 중광과 절친하였다. 존경받는 대 시인이 집도 절도 없는 거지 미친(?) 중을 감싸는 통에 비난도 많이 받았고 “카톨릭이 아니다.”라는 극단의 평가도 받았다. 구상시인은 중광과 사뭇 다른 환경에서 태어나고 자랐다. 그의 인생 역정 또한 중광과 다르다. 중광은 말 그대로 알몸이었으나 구상은 부인도, 자식도 재산도 있었다.

아무리 기인(奇人)을 좋아하여 만남에 차별을 두지 않았던 구상이라 해도 이건 좀 이상하다고 느낀 사람들이 많았을 것이다. 더구나 거친 가족사와 반골 정신만으로도 구상은 중광보다 더하면 더했지 덜하지 않았다. 그럼 나이도 학벌도 한참 차이나고 삶의 굴곡도 판이한 둘은 무엇으로 동화하였을까. 그것은 무소유(無所有), 무정처(無定處)의 정신적 공관(空觀)을 공유했기 때문이다. 중광은 현실세계에서 만행무정처(萬行無定處)의 정신을 무애행으로 보여주었다. 구상시인은 이른바 세속의 것들을 소유하고 있었으나 정신세계만큼은 승(僧)과 속(俗)도 아니었으며 평소 정신의 소유도 버려야 한다는 주의였다. 두 사람의 공에 대한 철학은 독신과 무직으로서 담배연기에 허를 익힌 공초 오상순에게 닿고 더 거슬러 올라가면 시(是)도 인정하고 비(非)도 인정했던 원효의 화쟁사상과도 일맥한다.

중광은 “공(空)한 도리에서 실상을 보면 이때 무아지경에 몰입한다. 이때 비로서 참으로 예술의 맛을 보게 되는 것이다”라며 현실의 실상이 공이라는 것을 깨닫지 못하고 예술을 하는 세태를 지적하였다.

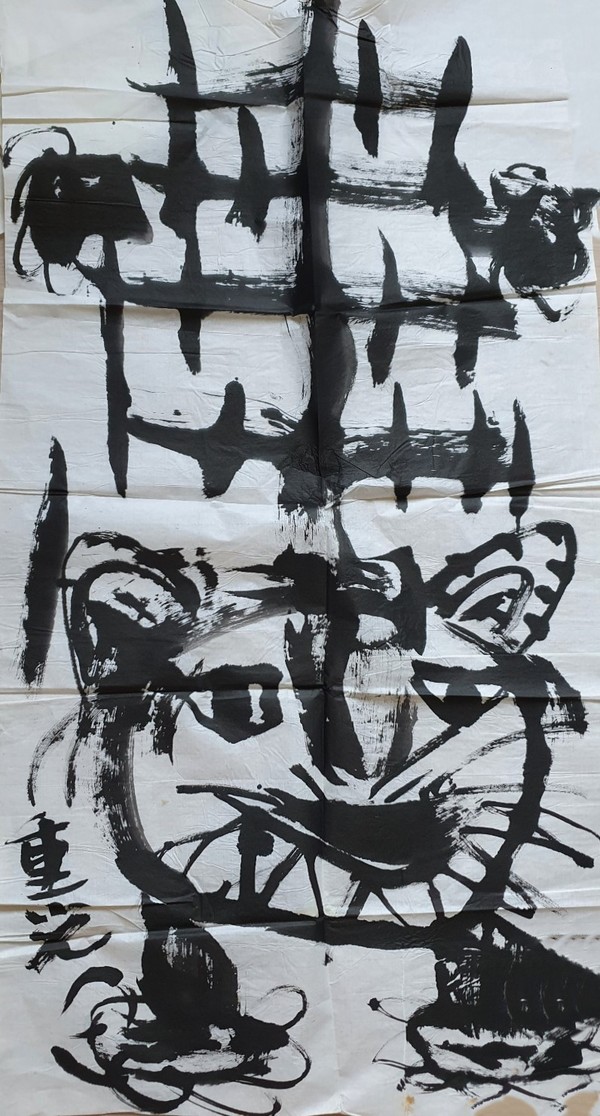

그의 작품은 활력과 자유자재한 무심필력으로 기백이 넘치는 작품이며 실패작이 있는가 하면 멋이 있는 그림, 어리석은 그림도 있고 시와 해학과 광활과 자비와 동심 세계와 비움과 신비와 현실과 미래가 뒤섞인 4차원의 세계가 들어있다. 일필로 섬광같이 번쩍이는 선기 대담한 필력은 대륙적이고 동서고금의 예술에서 볼 수 없는 특이한 작품이다. 크기로는 천지를 포용하고 깊이로는 바다를 삼킨다.

중광보다 19살 위인 최금동(崔琴桐, 1916~1995)은 50편이 넘는 영화 시나리오를 집필한 인물이다. 흥행을 염두에 둔 것이 아니라 철저히 인물과 역사를 탐구한 뒤 시나리오를 집필하였다. 그가 중광의 일대기를 담은 “허튼소리”라는 영화 대본을 쓰고자 중광을 만나고 이런 사람이 21세기에 존재한다는 사실에 한마디로 충격을 받았다. 일체의 가식이나 형식이나 규범을 거부하는 알몸의 중광, 우리들의 고뇌를 대변해준 참된 예술가로 올려보았다. 더러운 것을 모르는 자에게 어찌 깨끗한 것을 알릴 수 있으며 계(戒)를 깨뜨려 보지 않고 어찌 심오한 경지를 알릴 수 있을까 하였다. 공(空)의 저 건너까지 다녀온 자만이 감히 공(空)을 얘기할 수 있다는 뜻이리라.

두꺼운 구상시인의 회고집에는 중광스님의 이야기가 많이 나온다. 어느 시인은 중광을 감싸는 구상시인에게 한마디 했다가 구상시인의 대노에 무릎을 꿇고 사죄하기도 하였다. 구상시인은 보았을 것이다. 자신이 평생을 추구하였지만 이루지 못한 내면의 정직과, 무애행의 공관을 걸레를 자칭하는 중광이라는 인물에게서 드디어 발견했던 것이다.

그의 그림 앞에 서면 번뇌망상이 사라지고 원칙에 따라 오차없이 살아가고 있는 자신의 모습이 적나라하게 벗겨지는 느낌을 받는다. 관습이나 이성에 의해 억압되어있던 본능이 폭발하는듯한 쾌감도 받는다. 숨이 막히게 살아온 나를 달래주는 무언가를 느끼게 해 준다. 여백에 싯귀나 금강경의 멋진 구절도 쓰지 않고 그저 걸레라는 글자만 달랑 휘갈려 놓은 그림에 통쾌한 것이다.

3월 9일이 스님이 입적한 지 22년째가 되는 날이다. 세상은 여전히 침묵하고 있다. 제주도에 건립한다던 중광미술관은 무슨 연유인지 3번이나 투자심사의 고배를 맞고 침몰한 것처럼 보인다. 역설적으로 지금 세상에 제 삶이 답답하거나 고독하다고 느끼는 사람은 하나도 없다는 말이다. 이는 현실이 모두 만족스러워 아무도 기계의 부속품처럼 사는 것이 아니라는 반가운 반증이리라.

1990년 동양문학 신인상 등단

현 공무원문인협회인천지회장, 인천문협회원

시집 도두를 꿈꾸는 하루 외 6권