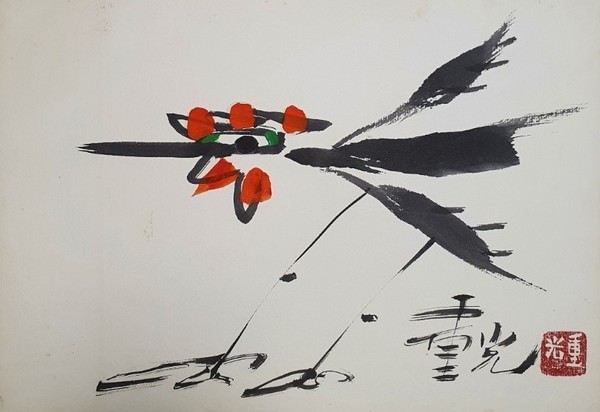

중광은 선화의 대표인 달마를 주로 그렸지만 말, 고양이, 토끼, 곰, 뱀, 호랑이 등 동물들도 즐겨 그렸다. 특히 많이 그린 그림은 초기의 닭과 말년의 학이다. 득도한 표정, 극치의 순간, 그리고 고고한 울음까지 사의(寫意)가 무궁하다. 유독 닭은 쌍으로 그린 게 많은데 가슴이나 성기를 내놓고 애무하며 입맞춤을 하는 그림이 다수이다. 하지만 추잡하게 보이지 않고 그렇다고 김홍도나 신윤복의 춘화처럼 은근하지도 않다.

불교에서의 닭은 깨달음의 동물이다. 말하자면 깨우침을 상징하는 동물이다. 덕성을 가진 상징적 동물이다. 석가는 새벽에 돈오(頓悟)했다고 전해진다. 사악함을 몰아내고 득도하는 새벽을 알리는 동물이 닭이다. 수탉이 홰를 치며 울면 어김없이 어둠의 권세가 물러난다. 짙은 어둠 속에서 빛의 도리를 알리며 만물과 영혼을 깨워주는 동물로 오(悟)에 어울린다. 12신상의 하나이며 나쁜 왕이나 강도 등의 고난으로부터 일체의 중생을 구제하려는 원을 가진 신(神) 진달라(眞達羅)이며 아미타여래를 의미한다.

1983년 중광의 전시회가 미화랑 주최로 열렸을 때 중광보다 22살이나 선배인 김기창 화백이 닭 그림을 보고 상상력이 자신보다 한 수 위라고 하였다. 중광의 첫 도록인 매드 몽크에도 닭 그림이 석 점이나 들어있다.

하찮은 가축으로 여기는 닭을 사랑할 줄 아는 생명체로 인정한다는 것은 다른 사물도 함께 존중한다는 마음의 발로이다. 닭은 여느 화가들에게는 천한 미물이었지만 중광에겐 불성을 지닌 모든 것과 동등한 인격체였다. 온갖 미물에 본성이 있다는 것을 중광은 닭 그림으로 잘 보여주었다.

중광은 미물과 인간을 구별하지 않았다. 부처와 중생을 나누지 않았다, 따라서 중광의 닭은 사람과 같다, 아니 중광의 닭은 중광과 같다. 닭은 무리를 지어 살면서도 정한 베필이 없다. 닭은 집착하지 않는다. 중광에게 닭은 자신의 본능이 이입되는 대상이었다. 여성은 가까이하면 안 되는 것이 불가의 규율이었지만 중광은 거꾸로 여성의 삶을 이해하는 그 자체를 수행으로 보았다. 중광의 닭은 서로 성기와 유두를 내보이며 사랑을 나누기도 하고 다투기도 한다. 닭의 정처(定處)는 중광의 정처(正妻)요 정처(精處)이기도 했다. 개나 고양이는 주인의 눈치를 보며 아양을 떨지만 닭은 고개를 숙이지 않는다. 자식들이 배를 채우기 전에는 먼저 먹지 않는다. 머리에 관을 쓰고 있음으로, 적과 싸울 때 물러서지 않음으로, 먹을 것을 얻으면 서로 가르쳐 주므로, 때를 알려주므로 해서 문, 무, 용, 인, 신의 조건을 모두 갖춘 동물로 여겼다.

일부 종파의 승려들은 지금도 닭이나 달걀을 먹지 않는다고 한다. 신장(腎臟)이 환생한 동물로 여기기 때문이다. 중광이 닭 그림을 즐겨 그린 데는 이런 깊은 의미가 잠재되어 있지 않았을까. 인간과 동물의 관계를 지배와 사육의 관계가 아니라 동등한 중생의 반열에 놓고 숙명적인 윤회의 동업자로 대우하는 것은 불교 교리의 맥과도 통하는 진리이기 때문이다. 그가 어린 시절 닭에게 동정을 바쳤다고 하여 특별한 애정을 베푼 것은 아닌지는 생각하기 나름이 아닐까.

부처와 보살만이 성불하는 것은 아니다. 열반경에 명시된 대목이다. 수득불성(修得佛性)은 후천적 수행에 의한 성불이며 성득불성(性得佛性)은 선천적으로 갖춰진 본성을 말한다. 더럽혀진 본성을 닦아내는 것이 곧 성불하는 것이라는 뜻이다. 불교에서는 예로부터 선수행의 상징으로 소(牛)를 택하였다. 잃어버린 자기의 본성(本性, 또는 佛性)을 소에 비유하여 견성(見性)에 이르는 과정을 그린 심우도(尋牛圖)가 그렇다. 그러나 중광은 소보다 닭을 택하였다. 이것도 파법(破法)이라 해도 될지는 누구라도 성득불성의 주체가 아니라 할 수 없음이다.

얼마 전 불교계의 거두가 유서를 쓰고 소신공양(제의적 자살)을 했다는 보도를 접하고 사람들이 놀라기도 하고 비난도 하였다. 비단장삼에 고급차, 2억, 권력, 정치... 마치 썪은 오물이 꽉 들어찬 금고를 연 것 같다는 평도 많았다. 다른 사람들의 평가는 뒤로한다 해도 중광의 눈으로 본다면 닭조차 새벽이 와도 입을 열지 않거나 서로 마주 보며 웃을 일이다. 닭은 부끄러움을 모르는 것이 아니라 부끄러움이 없는 동물이다. 오히려 중광은 이런 일들이 벌어질 것을 예견하고 중생들이여 닭 그림을 통해 닭에게 배우라는 충고를 준 것은 아닌가 싶다.

중광도 50대에 유서를 썼다. 어머니처럼 의지하고 따랐던 혜련스님이 입적하고 감로암을 나와 떠돌 때였다. 한창 유명세를 타던 시절이었지만 영주(榮州) 성혈사 계곡에서 생명불사를 할 계획이라며 안구와 신장을 인연이 닿는 사람에게 공양해 달라고 조용히 부탁하는 내용이다.

무엇이 방하착(放下着)인가. 그리고 나는 무엇인가. 아무래도 일곱 살 아이의 지능을 가졌다는 닭에게 물어야겠다.

- 1990년 동양문학 신인상 등단

- 현 공무원문인협회인천지회장, 인천문협회원

- 시집 도두를 꿈꾸는 하루 외 6권