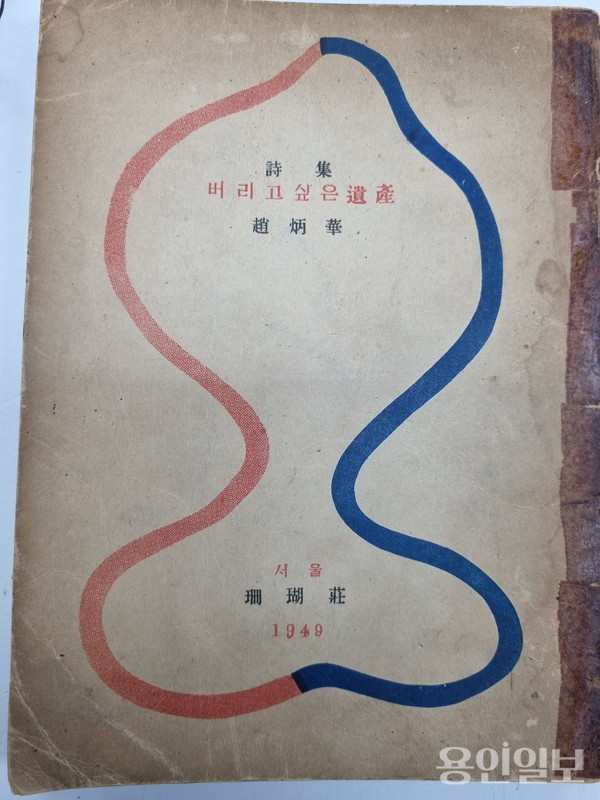

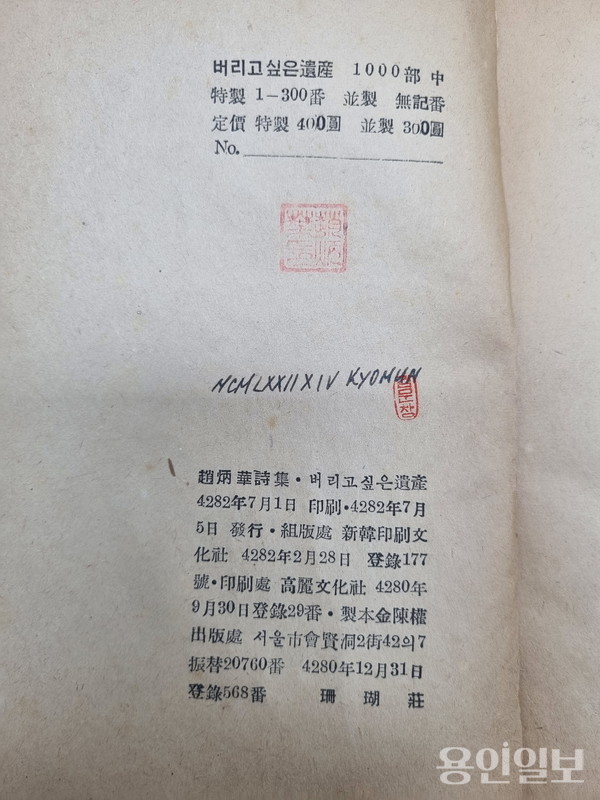

1949년 7월 산호장(珊瑚莊) 간행, A5판. 88면.

1921년 경기도 안성에서 태어난 조병화는 1941년에 경성사범학교 보통과를 졸업하고 도쿄고등사범학교 재학 중 일본의 패전으로 귀국했다. 해방 후 김기림의 눈에 조병화의 시가 띄게 되어 김기림의 주선으로 장만영 시인이 운영하는 출판사 산호장에서 시집으로 묶은 그 첫 시집이 『버리고 싶은 유산(遺産)』이다.

이 시집은 식민지인의 삶의 양식을 청산하지 못한 채 새 질서로 편입되는 소시민의 내면 풍경을 보여준다. 간결한 언어로 두려움과 고독, 허무, 희망등을 표현한 이 시들은 해방 이후 불모지 국가, 학교에서 정신적인 방황과 고독을 표출하여 당시 똑같은 정서의 빈곤 안에 놓인 도시민들에게 위로와 정서적 충만감을 안겨주었다. 두 번째 시집인 <하루만의 위안>을 펴낼 즈음 한국전쟁이 일어나 1.4후퇴때 그는 부산으로 피난한다. 피난지에서도 틈틈이 써온 시를 묶어 부산에서 세 번째 시집 <패각의 침실>을 펴낸다. 시인은 서문에 “식민지의 등대처럼 나는 내 어둠을 비친다.”라고 썼다.

1954년에 조병화는 네 번째 시집 <인간 고도>를 내놓는다. 여기에 실린 시들은 휴머니즘과 로맨티시즘을 바탕으로 한다. 그는 등단 뒤 거의 해마다 한 권꼴로 시집을 냄으로써 한국 시단에서 누구도 따를 수 없는 전설적인 다작의 기록을 남긴다. 그의 시집은 대중의 많은 호응을 얻었다.

1960년 그는 제7회 ‘아세아 자유 문학상’을 받는데 이 무렵부터 그는 인간 일반의 심연을 성찰하게 된다. 1961년 그는 퇴락과 죽음으로 이어지는 절망의 삶을 밤의 이미지로 형상화한 시집 <밤의 이야기>를 펴낸다. 이어 <낮은 목소리로> <공존의 이유><쓸개 포도의 비가> <시간의 숙소를 더들어서>등의 시집에서는 절망을 딛고 삶을 긍정하는 태도를 보여준다. 즉 운명론적 인식에 의한 달관이 아니라 삶을 있는 그대로 믿고 받아들이려는 노력에서 나온다. 1965년에 나온 열네 번째 시집 <내일 어느 자리에서>에 실린 10편의 연작시 <의자>에서 이와 같은 자세는 극치를 이룬다.

지금 어드메쯤/아침을 몰고 오는 어린 분이 계시옵니다 / 그 분을 위하여 / 묵은 의자를 비워 드리겠어요 // 먼 옛날 어느 분이 / 내게 물려주듯이 – 조병화 의자 <내일 어느 자리에서>

이 시는 인간 주역의 자리를 ‘의자’로, 새 세대를 ‘어린 분’으로 비유하고, 점층법과 여운의 효과를 사용해 역사의 당위인 세대교체를 단순 명료하게 표현하고 있다. 유한한 삶을 의식하면서도 언젠가 올 ‘어린 분’에게 흔쾌히 ‘의자’를 내주겠다고 말함으로써 사랑과 이별, 죽음 등 육신을 구속하는 인간의 삶에 집착하지 않는 초탈의 여유를 보여준다.

그의 평생에 걸친 검소한 생활과 철저한 시간관념은 정평이 나 있다. 그는 아주 특별한 일이 없는 한 5분 전에는 약속 장소에 나타나며, 반대로 특별한 이유 없이 약속 시간에서 10여 분이 지나면 가차없이 자리를 뜬다. 동료와 만나면 거의 술값이나 밥값을 먼저 내는 편이며 주위의 가난한 문우에게는 슬며시 용돈을 건네기도 했다.

거의 해마다 시집을 내는 조병화를 두고 문단에서는 그의 시가 쉽게 읽히고 너무 많은 시집을 쏟아낸다고 그가 거둔 성과를 깎아내리려는 경향이 없지 않다, <시는 삶의 숨소리>라는 글에 나오는 조병화의 고백에 따르면 그의 문학적 다산성의 근원에는 견디기 어려운 아픔과 외로움, 그리움, 쓸쓸함이 자리 잡고 있다.

1949년 첫 시집 『버리고 싶은 유산(遺産)』 출간을 시작으로 53권의 창작시집이 있을 정도로 시창작 과정이 성실하게 지속되었고, 이 시집 가운데 25권은 외국어로 번역 출판되었다.

한국시인협회 회장, 한국문인협회 이사장, 대한민국예술원 회장을 역임했으며, 세계시인대회 국제이사, 제4차 세계시인대회(서울, 1979) 대회장을 겸임했으며, 이 세계시인대회에서 추대된 계관시인(桂冠詩人)이다. 또한 그가 수상한 여러 문학상의 상금과 그의 원고료는 창작활동을 돕는 기금이 되었다. 1991년부터 편운문학상(片雲文學賞)을 제정하여 이 상을 운영해 오고 있다.

<작품 소개> A5판. 88면. 작가의 제1시집이자 데뷔 시집이다.

1949년 7월 산호장(珊瑚莊)에서 간행된 이 시집에는 첫 면에 “이 적은 시집을 삼가 김준(金埈, 조병화의 아내)님께 드리나이다.”라는 헌사가 쓰여 있고, 뒤이어 목차·본시·후기의 순서로 짜여 있다. 시 《목련화(木蓮花)》 《후조(候鳥)》 《추억(追憶)》 등 조병화 초기의 대표작을 포함해서 모두 26편이 실려 있다.

철학개론(哲學槪論)일랑 말라/면사포(面紗布)를 벗어 버린 목련화란다/지난간 남풍(南風)이 서러워/익잖은 추억(追憶)같이 되었어라/베아트리체보다 곱던 날의 을남(乙男)이는/흰 블라우스만 입으면 목련화이었어라/황홀(慌惚)한 화관(花冠)에/사월(四月)은 오잖은 기다림을 주어 놓고/아름다운 것은 지네 지네/호올로 - 「목련화」

조병화의 초기 시의 특징은 대체로 사랑의 정감을 바탕으로 해서 그리움과 고독을 노래하는 데 집중되어 있다.

내가 맨 처음 그대를 보았을 땐/세상엔 아름다운 사람도 살고 있구나 생각하였지요/두 번째 그대를 보았을 땐/사랑하고 싶어졌지요/번화한 거리에서 다시 내가 그대를 보았을 땐/남모르게 호사스런 고독을 느꼈지요/그리하여 마지막 내가 그대를 만났을 땐/아주 잊어버리자고 슬퍼하며/미친 듯이 바다기슭을 달음질쳐 갔습니다. - 「초상(肖像)」

이 시집의 주요 배경은 바닷가로 되어 있는데, 이것은 시인이 당시에 인천중학교의 교사로 재직했기 때문이다. 바닷가를 거닐면서 인생과 사랑의 문제를 느끼고 깨달은 것들을 형상화한 데서 서정성이 두드러진다고 하겠다.

바다엔/소라/저만이 외롭답니다/큰 바다 기슭엔/온종일/소라/저만이 외롭답니다 - 「소라」

바다/겨울바다는/저 혼자 물소리치다 돌아갑니다/아무래도/다시 그리워/ 다시 오다간 다시 갑니다 -「해변」

또한, 이 시집에는 과거적인 상상력 또는 회상의 정감이 비관적인 정조를 형성하고 있는 것이 특징이다.

잊어버리자고/바다기슭을 걸어보던 날이/하루/이틀/사흘//여름가고/가을가고/조개줍는 해녀의 무리 사라진 겨울 이 바다에//잊어버리자고/바다기슭을 걸어가는 날이/하루/이틀/사흘 -「추억」

조병화의 그리움과 고독, 방황과 애상의 정조는 해방공간의 혼란 속에서 인간적인 숨결과 체온을 간직하게 함으로써 인간 구원을 성취하고자 하는 안간힘의 반영이다.