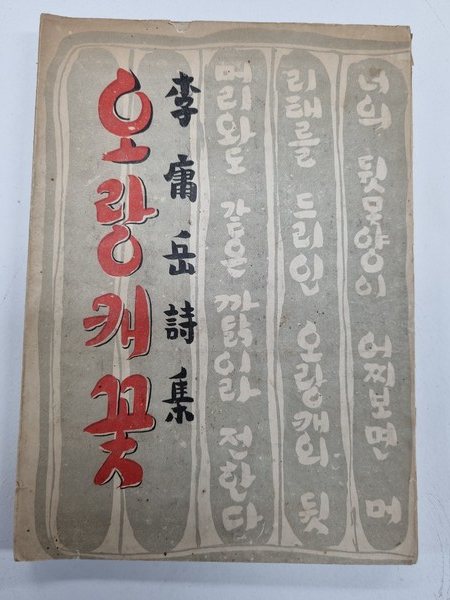

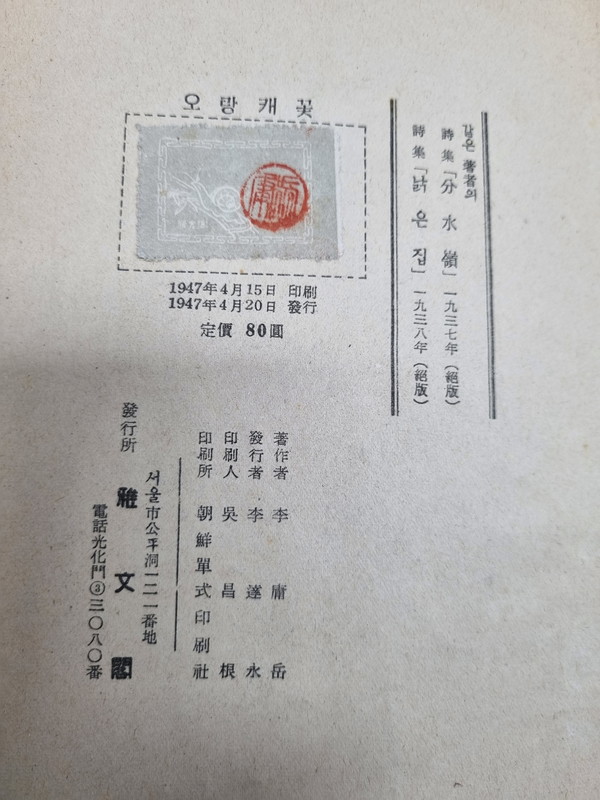

1947년 4월 20일 조선단식인쇄소 발행 어문각 B6판. 94면.

1915년, 함경북도 경성에서 두만강변의 소금 밀수업의 집안에서 태어난 이용악은 이른 나이에 아버지를 여의고 극심한 가난속에서 자랐다. 일본 상지대학 신문학과에서 공부하던 1935년 <신인문학> 3월호에 「패배자의 소원」으로 문단에 나왔다. 초기에 몇 편의 습작품을 지상에 발표하다가 곧 「분수령(分水嶺)」(三文社, 1937)과 「낡은 집」(三文社, 1938) 등 2권의 시집을 연이어 출간하면서 시단의 주목을 끈다.

「분수령」에서는 국경에서 소금 밀매로 생계를 유지해야 했던 불안한 가족의 삶과 부모의 죽음으로 인해 어린 나이로 궁핍을 겪으며 노동해야 했던 개인적 체험들을 구체적이고도 서정적으로 묘사했다. 「낡은 집」에서는 토속적이고도 섬세한 언어와 밀도있는 짜임으로 방랑하는 식민지인의 고통을 성숙하게 그렸다. 생활고에 찌들어 새 생명의 탄생조차 반갑지 않고 살 수 없어 다 떠나버린 흉가는 바로 식민지하 일제에 짓밟혀 폐허가 된 우리 땅을 나타낸다.

이후 꾸준히 작품활동을 하던 중 모종의 사건에 얽혀 잠시 서대문 형무소에 수용되고 원고를 모조리 빼앗기고 만다. 출소 후에는 낙향하여 해방 전까지 붓을 들지 않았다. 해방후 이용악은 ‘조선문학가동맹’에 가입하여 좌익활동에 앞장선다. <중앙신문사> 기자로 일하면서도 창작을 게을리하지 않았다. 1947년에 세 번째 시집 「오랑캐꽃」을 출간하고 1949년에는 네번째 시집 「이용악집」을 간행한다.

이용악은 동맹의 동료들이 대부분 월북한 상태에서 1949년 경찰에 체포되어 서대문 형무소에 갇혔지만 곧 발발한 한국전쟁 도중 인민군이 서울에 진격해 오면서 출옥해 월북한다. 북에서 “피빨이 섰다 집마다 산마다 산머리 우에 헐벗고 굶주린 사람들의 피빨이 섰다.” 라고 쓴 과격한 인민시 「나의 기관구」와 시 「원쑤의 가슴팍에 땅크를 굴리자」 등을 발표하고 번역책을 출간하기도 하다가 1971년에 병으로 사망했다고 알려진다.

<작품 소개> 이용악 시인의 세 번째 시집이다. 일본 상지대학을 졸업하고 귀국해 《인문평론(人文評論)》지의 기자를 지냈던 시절을 전후하여 발표한 시 29편이 총8부로 나뉘어 수록되어 있다. 1부에는 「오랑캐꽃」 2부에는 「불」 「밤이면 밤마다」 외 6편, 3부에는 「꽃가루 속에」 「버드나무」 외 3편, 4부에 「벽을 향하면」 「다시 항구에 와서」 외 2편, 5부에 「절라도 가시내」, 6부에 「두메산곬 1~4」, 7부에는 「슬픈 사람들끼리」외 4편, 8부에 「항구에서」 등이 수록되어 있다. 나라 잃고 수탈당하고 탄압받는 식민지인의 궁핍한 삶과 비애를 주제로 암담했던 한 시대사를 고발했다. 이 중에서 「오랑캐꽃」과 「절라도 가시내」는 이용악의 대표작이다.

이 시집의 표제작인 「오랑캐꽃」은 일제 치하에서 자기 땅에서 쫓겨나 북쪽 변방 이국땅으로 떠돌아야 했던 우리 민족의 모습을 연약한 오랑캐꽃을 상징으로 그려냈다.

오랑캐꽃

아낙도 우두머리도 돌볼 새 없이 갔단다 / 도래샘도 띳집도 버리고 강 건너로 쫓겨 갔단다 / 고려 장군님 무지무지 쳐들어와 / 오랑캐는 가랑잎처럼 굴러갔단다 / 구름이 모여 골짝 골짝을 구름이 흘러 / 백 년이 몇 백 년이 뒤를 이어 흘러갔나 / 너는 오랑캐의 피 한 방울 받지 않았건만 오랑캐꽃 / 너는 돌가마도 털메투리도 모르는 오랑캐꽃 / 두 팔로 햇빛을 막아 줄게 / 울어보렴 목놓아 울어나 보렴 오랑캐꽃

[도래샘] 도랑가에 빙 돌아서 흐르는 샘물. ‘도래’는 ‘도랑’의 함경북도 방언. [띳집] 지붕을 띠로 이은 집. 모옥(茅屋) [오랑캐] 북방 민족인 여진족. [오랑캐꽃] 제비꽃, 병아리꽃, 씨름꽃, 봉기풀(함경도), 장수꽃(강원도) 등의 다른 이름.

저자는 서사에서 ‘긴 세월을 오랑캐와 싸움에 살았다는 우리의 머언 조상들이 너를 불러 오랑캐꽃이라 했으니 어찌보면 너의 뒷모양이 머리태를 드리인 오랑캐의 뒷머리와도 같은 까닭이라 전한다’라고 밝힌다. 이 시는 고려장군에게 패해 쫓겨 간 오랑캐의 역사를 소개한다.

오랜 세월이 흘러서 현재 일제치하 ‘오랑캐꽃’은 오랑캐와 상관이 없는데도 그 이름이 붙은 꽃을 ‘너’라고 부르며 우리 민족의 처지에 감정을 이입한다. 일본에게 나라를 빼앗긴 우리 민족의 상황을 고려에게 패해 오랑캐에 빗대어 표현하면서 가냘픈 이미지의 꽃을 통해 가혹한 탄압과 착취에 저항하지 못하는 민족의 슬픔을 상징적으로 표현했다. 시인이 오랑캐꽃 서사를 넣은 이유는 일제의 눈을 의식해서 의미에 혼란을 주려고 한 것으로 추측된다.

책끝의 발문(跋文)에서 이용악은 일제 말기에 시집 발간을 준비했지만, 한국어 말살정책으로 출판허가를 받을 수 없었고 1943년 봄 일본 경찰에 원고마저 압수되어 몇몇 작품은 끝내 찾지 못했다고 썼다. 「두메산곬」과 같은 작품에서는 일제의 억압 아래 현실을 외면하고 끝없이 도피하고자 했던 지식인의 자의식을 표현하고 있으며, 「전라도 가시내」에서는 고난의 삶을 헤쳐나가는 인내와 생명력을 포착하고 있다. 우리나라 남쪽 끝의 전라도 여자와 북쪽 끝의 함경도 남자가 각각 자신의 고향을 떠나 먼 이국땅 간도의 주막에서 만났다. 애끓는 이들의 대화를 통해 삶의 뿌리가 뽑혀버린 식민지인의 비극이 일부가 아니라 한반도 전체를 뒤덮고 있음을 드러낸다.

절라도 가시내

알룩조개에 입마추며 자랐나 / 눈이 바다처럼 푸를뿐더러 까무스레한 네 얼굴 / 가시내야 / 나는 발을 얼구며 / 무쇠다리를 건너 온 함경도 사내 / (……) / 온갖 방자의 말을 품고 왔다 / 눈포래를 뚫고 왔다 / 가시내야 /너의 가슴 그늘진 숲속을 기어간 오솔길을 나는 헤매이자 / 술을 부어 남실남실 술을 따르어 / 가난한 이야기에 고이 잠거다오 // 네 두만강을 건너왔다는 석달전이면 / 단풍이 물들어 철리 철리 또 철리 산마다 불탔을겐데 / 그래도 외로워서 슬퍼서 치마폭으로 얼굴을 가렸더냐 / 두 낮 두 밤을 두루미처럼 울어 울어 / 불술기 구름속을 달리는양 유리창이 흐리더냐 / (……) / 울 듯 울 듯 울지 않는 절라도 가시내야 / 두어마디 너의 사투리로 때아닌 봄을 불러줄게 / 손때 수집은 분홍 댕기 휘 휘 날리며 / 잠깐 너의 나라로 돌아 가거라 // 이윽고 얼음길이 밝으면 / 나는 눈포래 휘감아치는 벌판에 우줄우줄 나설게다 / 노래도 없이 사라질게다 / 자욱도 없이 사라질게다

단국대 경영학 석사

필리핀국제문화대학명예철학박사

한국고승유묵연구소장

중광미술연구소장

용인한국근대문학관 건립 위원장