시인 · 영화인 · 소설가인 심훈은 1901년 서울 노량진에서 태어났다. 경성제일고등보통학교 학생이었던 1919년 3월 1일 탑골공원에서 조선독립만세를 외치는 민중대회에 참여하였고, 이어 3월 5일 서울에서 각급 학생들을 중심으로 전개된 최대의 시위운동인 남대문역(서울역) 만세 시위운동에도 참여하였다가 일경에게 체포되어 8개월형을 받았다. 출옥하자 중국으로 망명하여 북경에서 단재 신채호와 우당 이회영 등 독립운동가들을 만나 많은 영향을 받았다. 일제와 어떠한 형태의 타협도 거부하는 절대독립론과 독립운동의 방법으로 무장투쟁론을 주장하는 이들의 사상은 민족독립을 부르짖는 심훈의 항일 문학작품의 뿌리가 된다.

1923년 중국에서 귀국하여 신극연구단체인 극문회(劇文會)를 조직했다. 조일제(趙一薺) 번안의 영화 〈장한몽(長恨夢)〉에 이수일(李守一)역으로 출연하였고, 1926년 우리나라 최초의 영화소설 〈탈춤〉을 《동아일보》에 연재하기도 하는 등 영화에 깊은 관심을 기울였다. 이듬해 일본에서 본격적인 영화수업을 받은 뒤 귀국하여 영화 「먼동이 틀 때」를 원작집필·각색·감독으로 제작하여 단성사에서 개봉하였고 큰 성공을 거두었다. 식민지 현실을 다루었던 이 영화는 「어둠에서 어둠으로」라는 제목이 일제의 방해로 말썽을 빚자 개작한 작품이다.

영화 「먼동이 틀 때」가 성공하고 난 후 그의 관심은 소설이 되었다. 1930년『조선일보』에 장편 「동방(東方)의 애인(愛人)」을 연재하다가 검열에 걸려 중단했고, 이어 「불사조(不死鳥)」 연재도 중단된다. 이 두 작품에는 강한 민족의식이 담겨 있기 때문이었다. 같은 해 발표한 시 「그날이 오면」은 1932년에 시집 『그날이 오면』으로 출간하려 했지만 일제의 검열로 무산되었다가 그의 사후인 1949년이 되어서야 유고집으로 출간되었다. 일제의 탄압이 심해지자 신문사를 그만두고 당진으로 낙향하여 장편 「영원(永遠)의 미소(微笑)」와 「직녀성(織女星)」을 『조선중앙일보(朝鮮中央日報)』에 연재하였다.

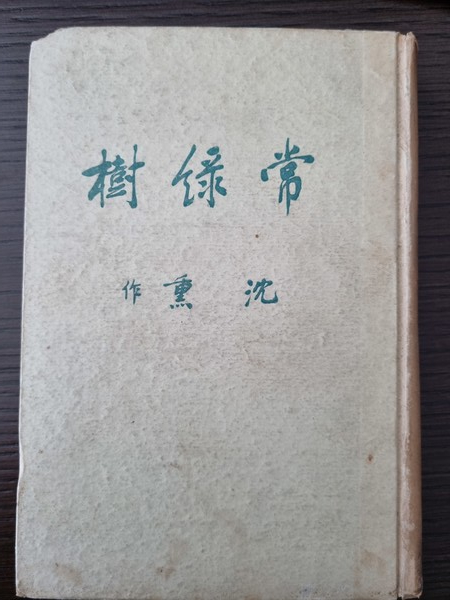

당진에 손수 지은 집 필경사(筆耕舍)에서 집필한 「상록수(常綠樹)」는 1935년 『동아일보』 창간15주년 기념 장편소설 특별공모에 당선, 연재되어 당시 민중들의 큰 호응을 얻었다. 다음해 심훈은 <상록수>를 영화로 만들기 위해, 직접 각색․감독을 맡기로 하고 제작사까지 선정하여 준비를 완료했지만 일제의 방해로 성공하지 못했다. 이에 <상록수>를 단행본으로 출판하기 위해 한성도서주식회사 2층에서 침식하며 간행 작업에 온 힘을 다 하다가 장티푸스에 걸려, 1936년 9월 16일 오전 8시, 경성제국대학 부속병원에서 36세의 아까운 나이로 눈을 감았다.

<작품 소개> 1935년 동아일보사의 ‘창간15주년기념 장편소설 특별공모’에 당선되었고, 같은 해 9월 10일부터 1936년 2월 15일까지 『동아일보』에 연재되었다. 농촌계몽운동을 다룬 기념비적인 작품으로 가장 널리 알려져 있고, 역량(力量)을 높이 평가받는 수작(秀作)이다. 청춘 남녀의 사랑 이야기를 바탕으로 농촌계몽운동에 헌신하는 지식인들의 모습과 식민지 농촌의 실상을 그리고 있다.

심훈은 신문에서 최용신이란 여성이 신학교를 졸업하고 경기도 산골에서 농촌계몽운동을 하다가 과로로 숨졌다는 기사를 읽는다. 한편 그가 살고있던 당진의 부곡리에는 장조카인 심재영(沈載英)이 경성 농업 학교를 졸업하자마자 고향에 돌아와 농촌 야학을 운영하고 문맹퇴치운동을 벌이면서 12명의 젊은이들과 함께 공동경작사업을 하고 있었다. 심훈은 이 둘을 모델로 쓴 소설 『상록수』에서 피폐해진 우리 농촌의 현실을 고발하면서 극한의 절망 속에서도 다시 일어설 수 있다는 희망을 보여준다.

줄거리는 다음과 같다. 고등농업학교 학생인 박동혁과 여자신학교 학생 채영신은 신문사 주최 학생농촌계몽운동에서 우수 대원으로 뽑혀 보고회에서 연설한 계기로 만난다. 두 사람은 농촌운동에 투신하기로 약속하고 각자의 고향으로 내려가지만 서로 편지를 주고받으며 사업의 진행과정을 논의하면서 사랑이 싹튼다. 두 사람의 동지의식은 굳건한 사랑으로 발전하면서 후진에게 농촌계몽사업을 맡길 수 있는 3년후에 결혼하여 더 큰 일을 하자고 약속한다.

채영신은 부녀회를 조직하고 예배당을 빌려 어린이 강습소를 하면서 과로와 영양실조로 몸이 쇠약해진다. 새로 짓는 교육건물의 낙성식날 맹장염으로 쓰러져 수술을 받은 영신을 간호하고 돌아간 박동혁은 악덕지주 강기천(姜基千)의 농간에 휘말려 투옥된다. 출감한 동혁이 영신을 찾아갔지만 영신은 병의 재발로 이미 죽은 뒤였다. 그는 비탄 속에서도 죽는 날까지 두 사람 몫을 해내겠다고 굳게 맹세하며 고향으로 돌아간다

세상적인 성공을 포기하고 민중에 희생 봉사하는 농촌운동가와 추악하고 비인간적인 이기주의자들을 극적으로 대비하면서 기독교의 휴머니즘을 바탕으로 민족주의와 저항의식을 일깨운 작품이다. 1930년대 발표된 다른 작품들, 즉 이광수의 『흙』, 이기영의 『고향』 등과 함께 일제 당시의 농촌사업과 민족주의를 고취한 농민문학을 대표하는 작품으로 평가된다. 일제의 극악한 수탈로 신음하는 식민지 조국의 현실을 사실적으로 그린 이 작품은 계몽운동가의 저항 의식을 생생하게 보여줌으로써 이상으로 계몽을 앞세우는 낭만적 수사의 한계를 벗어나, 구체적 상황에 입각한 농민문학의 기틀을 확립하는 데 공헌하였다.

단국대 경영학 석사

필리핀국제문화대학명예철학박사

한국고승유묵연구소장

중광미술연구소장

용인한국근대문학관 건립 위원장

심훈과 그의 삶과 상록수 소설의 내용 참 잘 읽었습니다

상록수라는 한자로 쓰인 초간본을 보니 그냥 생이 그립습니다

제가 몇 년 전에 심훈문학상에 당선 되었는데 이미 시를 쓰고 다른 상도 받은 사람이라는 이유로 당선 되지 못한 그런 이야기가 있습니다 그 후로 신인을 뽑는 상으로 바뀌었습니다 ㅠ ㅠ 상금 500만원 쩝쩝

글 잘 읽고 갑니다 조대안 님 글이 군더더기 없이 좋습니다

고맙습니다