계용묵(1903~1961)은 1930년대에 썼던 ‘백치 아다다’ 한 편으로 대중적으로 알려지게 된 작가다. 1903년 평안북도 선천에서 출생한 계용묵은 할아버지 몰래 상경하여 휘문고보를 다니며 김안서의 소개로 염상섭, 남궁벽, 김동인 등과 교유했으나 할아버지의 명으로 중도에 낙향해야했다. 약 4년간 고향에서 외국문학서적을 탐독하다가 일본으로 건너가 동양대학 철학과를 다니다가 집안의 파산으로 귀국한 뒤 조선일보사 등에서 근무하였다. 1925년 『조선문단』에 단편 「상환(相換)」으로 등단한 이래 40여 편의 단편을 남겼다.

그의 문학은 발표시기에 따라 대체로 3기로 구별된다.

「최서방」(1927) · 「인두지주(人頭蜘蛛)」(1928)로 대표되는 첫 시기는 지주와 소작인의 갈등을 그리면서 고통받는 서민에 대한 따뜻한 관심이 반영된 작품들을 썼다.

두 번째 시기는 1935년 『조선문단』에 「백치(白痴)아다다」를 발표하면서 시작된 그의 황금기다. 초기의 미숙함에서 벗어난 세련된 문장기교로써 그의 문학적 특징을 잘 보여주고 있다. 「장벽(障壁)」(1935) · 「병풍에 그린 닭이」(1939) · 「청춘도(靑春圖)」(1938) · 「신기루(蜃氣樓)」(1940) 등이 이에 해당된다. 이 작품들의 주인공들은 선량한 사람이지만, 주위의 편견과 억압이나 자신의 무지로 불행에 빠지는데, 패배자인 자신의 처지를 한탄할 뿐, 해결책이 없는 소극적인 인물을 그리면서 자신의 문제에 적극적으로 뛰어들지 않고 관조적인 자세를 유지하는 계용묵 문학의 특징을 볼 수 있다.

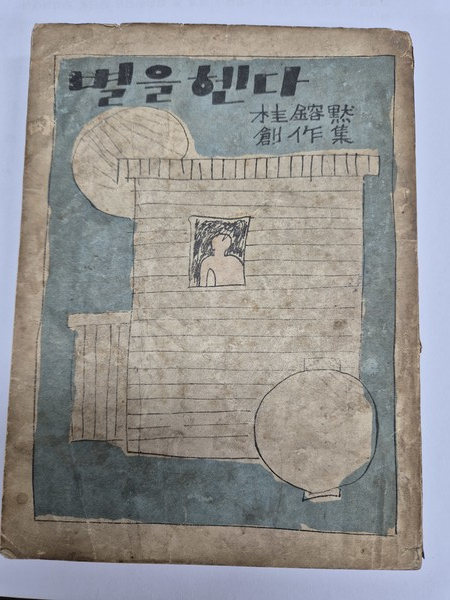

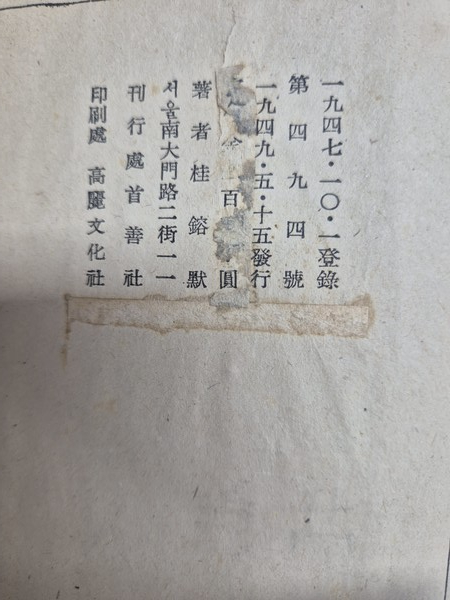

광복 후 남북분단에 따른 남북 왕래의 차단, 예기치 않았던 혼란과 무질서, 그리고 경제적 궁핍 속에 살게되면서 해방과 독립에 대한 기대가 좌절되는 상황을 소설로 그리게 되는데, 격동과 혼란 속을 살아가는 사람들의 이야기인 「별을 헨다」(1946) · 「바람은 그냥 불고」(1947) 등이 이 세 번째 시기의 작품이다.

계용묵의 소설은 1930년대 한국문학의 언어적 미감을 세련시키고 단편양식에 대한 관심을 확장시켰다는 점에서 문학사적 의의를 지닌다. 주로 단편소설을 많이 썼는데, 다작은 아니었지만 묘사가 정교하고 구성이 깔끔하여 압축된 절제미를 보여준다는 평판을 받았다. 정비석과 잡지 『대조(大潮)』도 창간하고 김안서와 수선사(首善社)란 출판사를 설립하여 운영했다. 1·4후퇴 때는 제주도에 피란 내려가 월간지 『신문화』를 창간하기도 했다. 1961년에 서울에서 사망했다.

[작품 소개] 저자는 이 작품에서 해방공간에서 실향민의 고난과 지식인의 내면풍경을 다뤘다.

만주에서 살다가 독립이 되자 아버지의 유골을 파가지고 고국으로 돌아온 어머니와 주인공 '나'는 일년이 다 되도록 집 한 칸 마련하지 못하고 초막에서 지낸다. 배를 타고 돌아와 인천에 상륙하니 삼팔선이 그어졌고, 고향으로 가기위해 삼팔선을 넘어가려했지만 동행자가 총맞고 쓰러지는 걸 보고는 돌아와 하는 수없이 서울에 정착한다.

만주에서 나올 때 배 안에서 우연히 사귄 친구는 약삭빠르고 현실적인 사람으로 ‘나’에게 어떤 일본 집에 사는 사람을 내쫓고 그 집에 살게 수를 써주겠다고 하지만 ‘나’는 사람의 도리가 아니라고 거절한다.

복덕방을 전전하며 집을 알아보지만 어디에도 방은 없어 환갑을 넘긴 어머니를 모시고 겨울을 어떻게 넘길지 막막하기만 하다. 생각다 못해 아무래도 이북으로 가는 게 나을 것 같아, 다음날 담요를 판돈으로 서울역에서 청단까지 가는 차표를 사고 기차를 기다리는데, 만주로 떠나기 전 친하게 지내던 이북 고향 마을사람들을 만난다. 그들은 이북에서 살 수 없어 이남으로 오는 길이라며 이남에 잔뜩 기대를 하고 있는데, ‘나’는 그들에게 이남이 살기 힘들어 이북으로 가려고 한다고 하니 실망을 감추지 못한다. 결국 나와 어머니는 이북으로 가는 기차를 타지 않고 사람들이 빠져나간 텅빈 대합실에 우두커니 남는다.

저자는 주인공을 선량하고 양심적이며 인정도 있지만, 현실을 과감하게 헤쳐나가려는 의지가 부족하고 패배의식에 젖어있는 인물로 그리면서 식민지 지식인의 속성을 그대로 보여준다. ‘별을 헨다’란 제목은 집도 없이 한데서 지내야하는 주인공의 가난한 상태를 상징하며, 사람들이 다 빠져나간 텅빈 대합실의 마지막 장면은 주인공의 대책없는 무력감과 공허함을 잘 그려냈다.