김광섭은 1904년 함경북도 경성군 어대진이란 바닷가에서 태어났다. 1933년 일본 와세다 대학(早稻田大學) 영문과를 졸업하고 귀국한 그는 모교인 중동학교에서 영어교사로 교편을 잡고 ‘극예술연구회’에 가입, 연극운동에 가담하면서 서항석(徐恒錫)·함대훈(咸大勳)·모윤숙(毛允淑)·노천명(盧天命) 등과 교유했다.

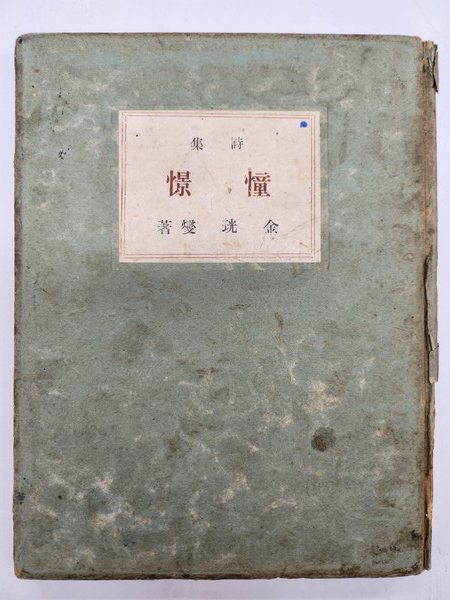

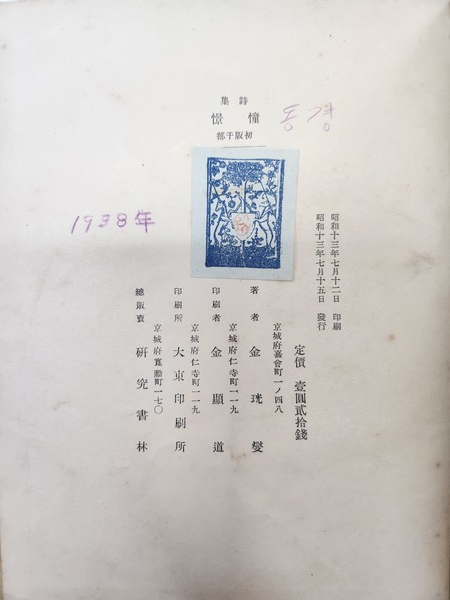

본격적으로 시작(詩作)에 들어선 것은 1935년 『시원(詩苑)』에 「고독(孤獨)」을 발표하면서부터이다. 이 시는 일본에게 주권을 상실한 민족의 좌절과 절망을 읊은 것이다. 1938년 간행된 첫 시집 『동경(憧憬)』은 만주사변으로 본 우리의 고독·불안·허무의식이 배경이다. 일부에서는 그의 시가 지나치게 추상적이며 관념적이라고 비난하는데, 그 자신은 추상과 현실이 팽팽한 긴장된 시의 미학을 구축하고 있다고 했다. 이 시집의 발문에서 “추상된 세계의 거울은 곧 현실이요 현실 없는 추상은 없다.”고 밝혔듯이 그의 초기 문학세계의 관념성 짙은 내향 세계의 시편들은 현실에 바탕을 두고 있다.

김광섭은 중동학교에서만 10년간 가르치는데 일제가 강요하는 ‘황국신민서사’와 ‘궁성요’와 ‘일어전용’에 맞서 학생들에게 민족의 얼을 심어주는 교육에 헌신한다. 36세인 1941년 학생들에게 아일랜드 시를 강의하면서 반일과 민족사상을 고취했다는 혐의로 일본 경찰에 체포되어 3년 8개월동안 옥고를 치르고 해방을 맞는다. 나중에 발간한 『옥창일기』에 이 체험이 들어있다.

광복 후에 발표한 「속박과 해방」(1945), 「민족의 제전」(1948) 등은 광복의 환희와 민족의식을 표현한 것이었다. 또한 『경향신문』에 「정치의식과 문학의 기본이념」(1946), 『민주일보』에 「문학의 당면 임무」(1946), 『만세보(萬歲報)』에 「민족문학의 방향」(1947), 『백민(白民)』에 「민족문학을 위하여」(1948)·「민족주의 정신과 문학인의 건국운동」(1949) 등을 발표하여 민족문학의 건설을 강력히 주장하기도 했다.

시집으로 『마음』(1949), 『해바라기』(1957), 『이삭을 주울 때』(1965), 『성북동 비둘기』(1969), 『반응』(1971), 『김광섭 시선집』(1974), 『겨울날』(1975)과 자전문집 『나의 옥중기(獄中記)』(1976) 등이 있다. 그의 문단활동은 크게 광복 전·후로 나뉘어진다. 광복 전의 문단 활동은 해외문학파로서의 활동, 연극평을 중심으로 한 평론 활동, 시작 활동 등으로 구분된다. 광복 전에 쓰여진 초기 시는 현실 부정과 자기 연민, 기다림 등으로 일관되어 있는데, 이는 1930년대 후반의 암울한 시대 상황으로 인한 지식인의 우수와 비애를 그린 것이다. 광복 후 발표된 중기시의 주제는 비교적 다채롭다. 『마음』은 자연에 대한 몰입과 영어의 체험, 광복의 기쁨 등을 담고 있으며, 『해바라기』는 전쟁으로 인한 상실의 비애와 향일성(向日性)에의 의지를 보여주고 있다.

해방과 더불어 좌익 단체인 ‘조선문화건설중앙협의회’(임화 중심)와 ‘프로예술연맹’(이기영 중심) 들에 대결하고자 ‘조선문화협회’를 발족시켰다. 이후 광산업도 했고, 조선문필가협회 총무부장, 민주일보사 사회부장, 전국문화단체 총연합회 출판부장, 민중일보 편집부장, 미군정청 공보부장, 대통령 공보 비서관, 대한신문, 세계일보,「자유문학」사장, 국제 펜클럽 한국본부 중앙위원 및 부위원장, 한국 자유문학자협회 위원장, 한국문인협회 발기준비위원, 경희대 교수를 지냈다.

꾸준히 시작(詩作)활동을 하는 한편, 해방 이후 상당 기간을 관계(官界) · 문화계(文化界) · 언론계(言論界)등에서 활약했다. 1955년부터 경희대학(慶熙大學) 교수로 있었는데, 1965년 4월 서울운동장에서 야구구경을 하다 고혈압으로 쓰러졌다. 오랜 투병생활 가운데, 그의 문학적 업적의 결정이라 할 수 있는 제4시집 〈성북동비둘기〉(69)을 출간했다. 이 시의 배경이 되는 성북동 일대는 당시 주택단지로 막 개발이 되는 상황인데, 개발명목으로 자연이 파괴되고 거기에 깃들어 살던 ‘사랑과 평화의 새 비둘기’도 오갈 데 없이 ‘쫓기는 새’가 되고 만다. 시인은 그동안 김광섭의 시에서 보이던 추상성과 관념성이 말끔히 걷히고 삶의 터전인 자연을 잃어버리고 난 뒤 상실의 아픔을 이 시에서 구체적인 일상어로 노래한다.

1977년 72세로 생을 마감한 김광섭(金珖燮)은 대한민국 시인, 번역문학가, 문학평론가로서 그의 사후 그의 정신과 문학을 기리기 위해 1989년에 이산문학상이 만들어져 〈문학과지성사〉주관으로 시행되고 있다.

김광섭의 첫 시집이다. 자가본으로 대동인쇄소에서 초판 단행본으로 나왔다. 제목에서 드러나듯이 암울한 시대에 지성인이 갖고 있는 이상과 동경을 다룬 시집이다. 이 시집에 수록되어 있는 작품들은 모두 1930년대를 전후하여 쓰여진 것들로서, 식민지 사회의 지성이 겪는 고뇌와 민족의식을 바탕으로 하고 있다. 이 시집에서 드러나는 것은 일종의 불안과 우수이며 이와 같은 경향은 1930년대라는 시대적 배경을 무시하고는 이해할 수 없다. ‘장미(薔薇)를 잃은 해’, ‘포성(砲聲), 절망(絶望), 하늘을 흐리든 날’, ‘니힐’ 등의 시어에서 시대의 분위기를 민감하게 드러낸다.

첫머리에 이헌구(李軒求)의 서사(序詞), 다음에 Ⅰ·Ⅱ·Ⅲ·Ⅳ부로 나뉘어 38편의 시가 수록되어 있으며, 마지막으로 저자의 발문(跋文)이 있다. 1부가 시작하기 전 페이지에 셸리가 쓴 「종달새의 노래」 한 구절이 영시 원문과 번역문으로 병기되어 있다. 판권 난의 저자 주소는 경성 가회동으로 되어 있다. 표지에 젊은 날의 김광섭 캐리커처가 그려져 있다.

Ⅰ부에 <고독>·<독백>·<소곡(小谷)에서>·<추상 秋想>·<동경>등 12편, Ⅱ부에 <개성 個性>·<나의상상(想像)>·<나상 裸想>·<촉화 燭火>등 10편, Ⅲ부에 <백지 白紙>·<까치>·<밤>·<로맨스>·<길>·<밀려난 조개껍데기> 등 8편, Ⅳ부에 <우수 憂愁>·<청춘>·<범>·<자화상 37년> 등 8편이 수록되어 있다.

이헌구는 머리말에서 “이 시집은 이 땅의 삼십 년대 인텔리의 지성(知性)의 비극을 추출(抽出)한 우수의 기록”이라고 말하였다. 이는 시집에 수록된 작품<자화상 37년>에서 명백히 드러난다.

“아침에 나간 청춘이/저녁에 청춘을 잃고 돌아오며”, “드디어 우수를 노래하여/익사이전(溺死以前)의 감정을 얻었다.”고 노래한다.

뒷부분에 시인은 스스로 붙인 ‘발(跋)’에서 “이것들은 고운 음악을 짜서 만든 노래도 아니요 아름다운 색채를 주어서 그린 그림도 아니고 다만 한 개의 분위기 속에서 허덕인 자의 사념과 직관이 청춘의 수기로 변용되었고 때로는 올빼미의 표상으로도 되었고 때로는 태만의 언어까지도 되었다.”라면서 사념과 직관의 시를 지향한 세계를 담았음을 말한다. 특별히 대표작 「고독」에서 시인은 암울한 현실 속의 자신을 “한 간 무덤” 속 “고단한 고기”로 비유함으로써 시대적 상황을 깊이 인식하고 있는 지식인의 암울한 내면을 잘 보여 주고 있다.

이 시집에 실린 시들은 지적이라기보다는 고독과 우수, 비애 등 자신 내면의 감정을 바탕으로 하고 있다. 여기서 식민지 현실은 ‘한간 무덤’, ‘신경도 없는 밤’ 등으로 파악되고, 시인은 무덤이나 바위 밑, 고요한 숲속, 캄캄한 바다 등 밀폐되고 적막한 공간에 갇혀 있는 고독한 존재로 표현된다. 이는 이 시집이 식민지 상황에 대한 적극적인 저항보다는 자기 비판적이며, 고백적인 성격을 가지고 있기 때문이다.

온갖 사화(詞華)*들이/ 무언(無言)의 고아(孤兒)가 되어/ 꿈이 되고 슬픔이 되다.//

무엇이 나를 불러서/바람에 따라가는 길/별조차 떨어진 밤//

무거운 꿈 같은 어둠 속에/하나의 뚜렷한 형상(形象)이/나의 만상(萬象)에 깃들이다.

- 동경(憧憬) -

* 사화(詞華) : 아름답게 수식한 시문(詩文), 또는 뛰어난 시문.

단국대 경영학 석사

필리핀국제문화대학명예철학박사

한국고승유묵연구소장

중광미술연구소장

용인한국근대문학관 건립 위원장

잘 배우고 갑니다.